她世界05| 在谐音梗中消失的女性:“南丁格尔”是姓氏,“楠丁格尔先生”是虫豸

拒绝“女冠男戴,男锅女背”

拒绝“女冠男戴,男锅女背 ”。

互联网上的性别争论总是一波未平一波又起。但令人遗憾的是,无论争论的音量多大、反抗的力量多强,最后都会不了了之、归于寂静。力竭声讨,正义却一直迟到。

而在所有的性别争论中,有一类事件尤能引起众怒。那就是打着“性别平等”的幌子去践行男女双标,捧男踩女、显男隐女、以男替女。

说得更直白一点,就是“女冠男戴,男锅女背”。

忽视女性本就受歧视、受不平等处境的现实,进一步贬低女性、隐藏女性成就。

同时还大谈特谈在性别歧视的领域为男性争取更多权益、为男性树立更多伟岸丰碑。01 戏里戏外的“女冠男戴,男锅女背”

“女冠男戴”,女性的成就被男性窃取;“男锅女背”,男人的罪行由女性背负。英雄留名都是“他”,千夫所指全是“她”。

如何理解这一现象呢?请看两则新闻案例:

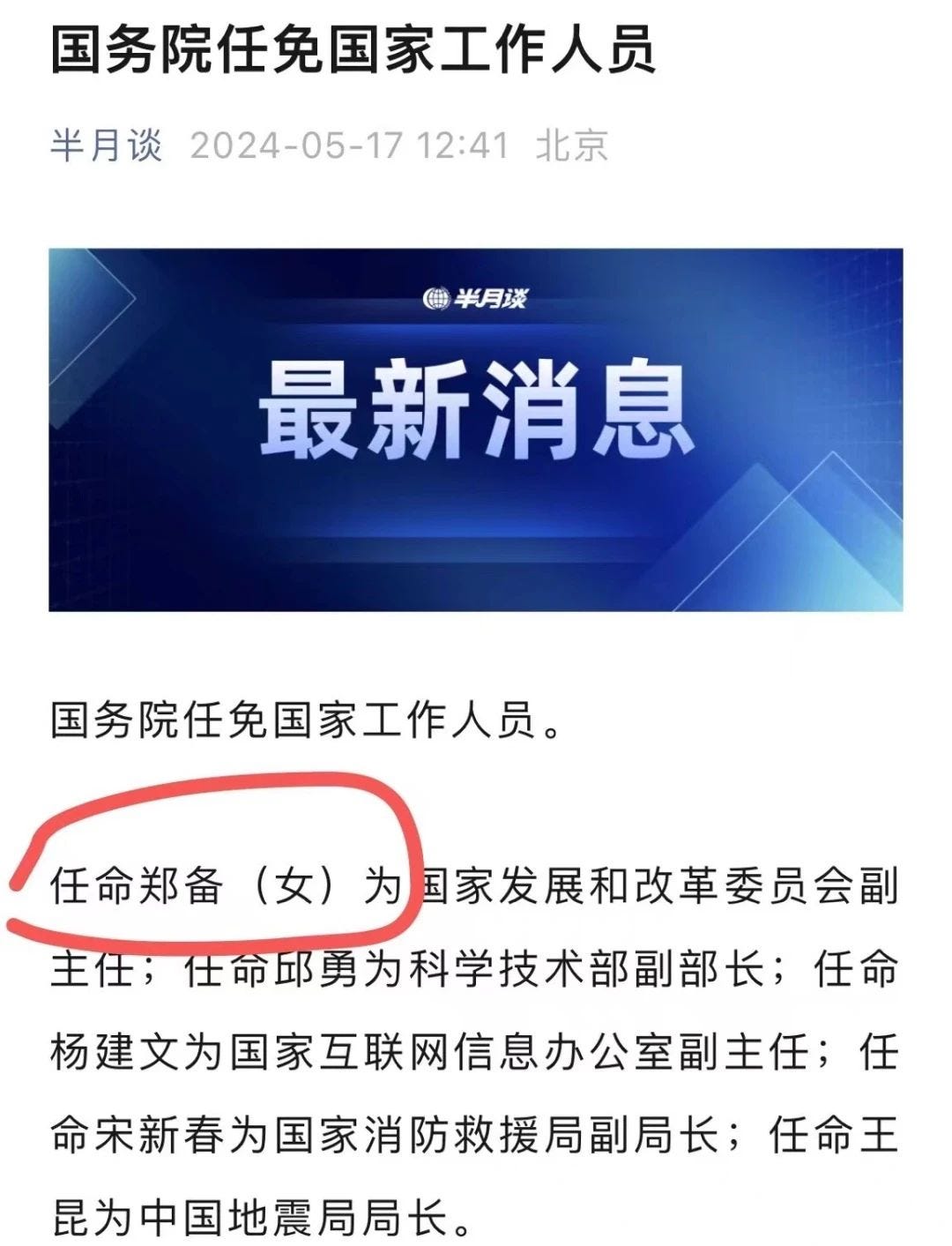

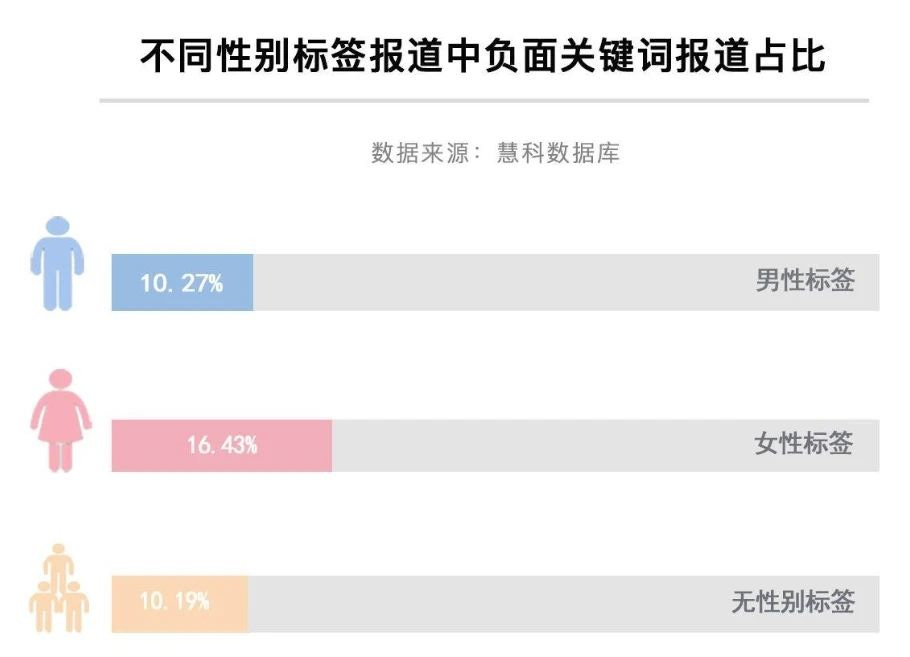

在负面新闻中,即使人数占极少数,女性也会被点名批评,而本应担负更大责任的男性却被藏匿起来。

但在正面报道中,哪怕男性屈指可数,他们也会被大肆标榜,而同为奉献者的女性却被忽视隐身。

我并非有意挑选两则立场对立的新闻来用个例验证自己的“偏见”,而是这样彰显偏见的案例在我们生活中唾手可得、随处可见。

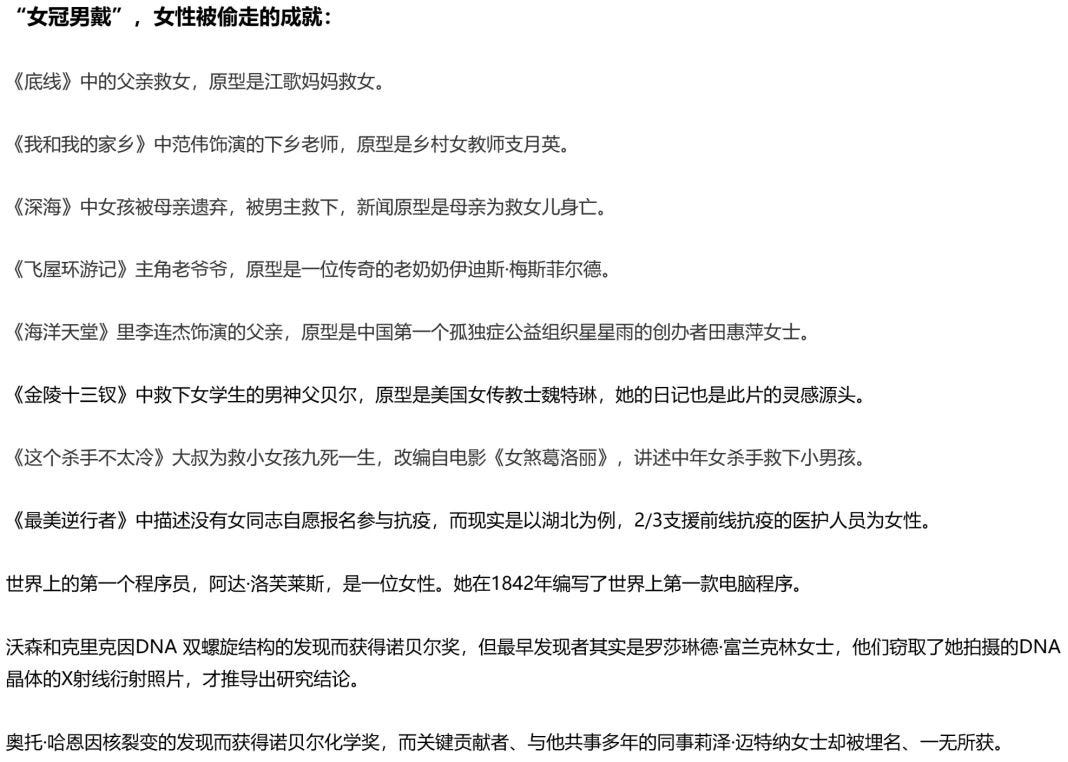

“女冠男戴 ”,女性被偷走的成就:

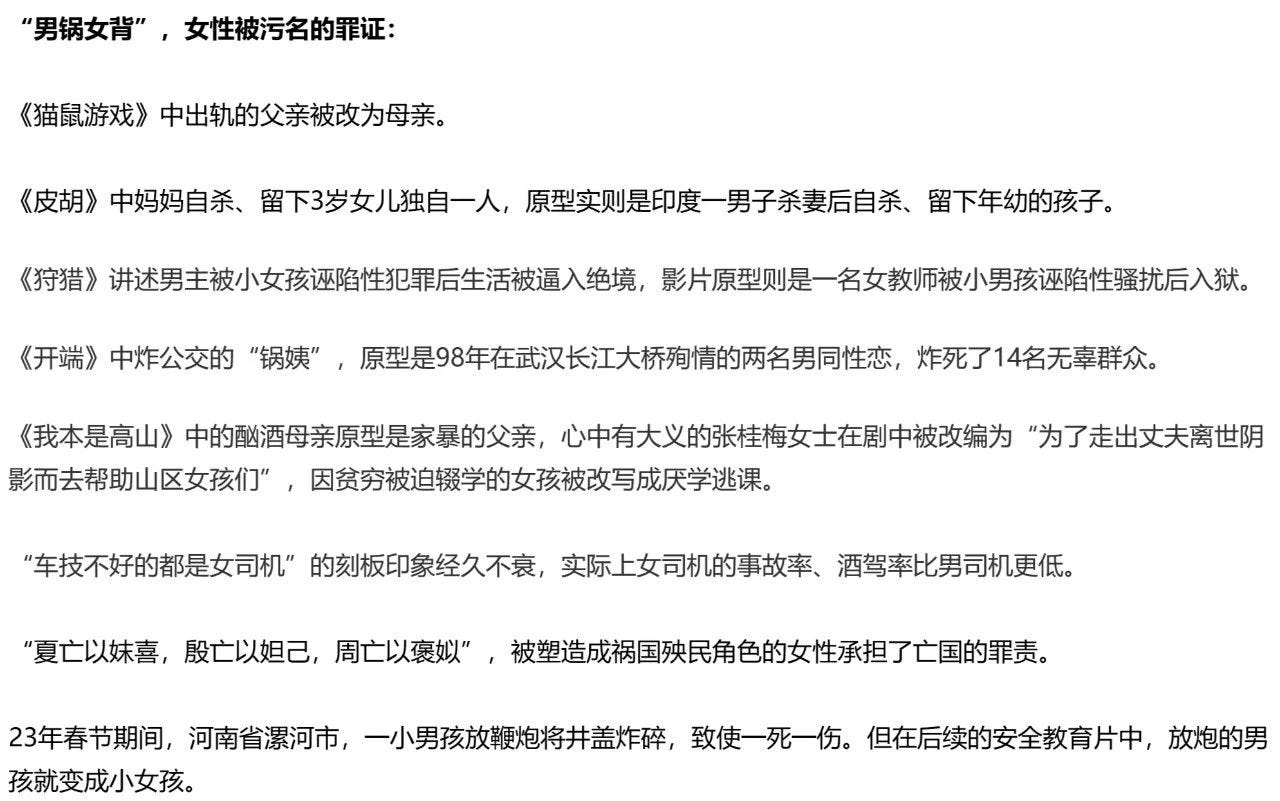

“男锅女背 ”,女性被污名的罪证:

除此之外,女性身份被男性代言也是常事。

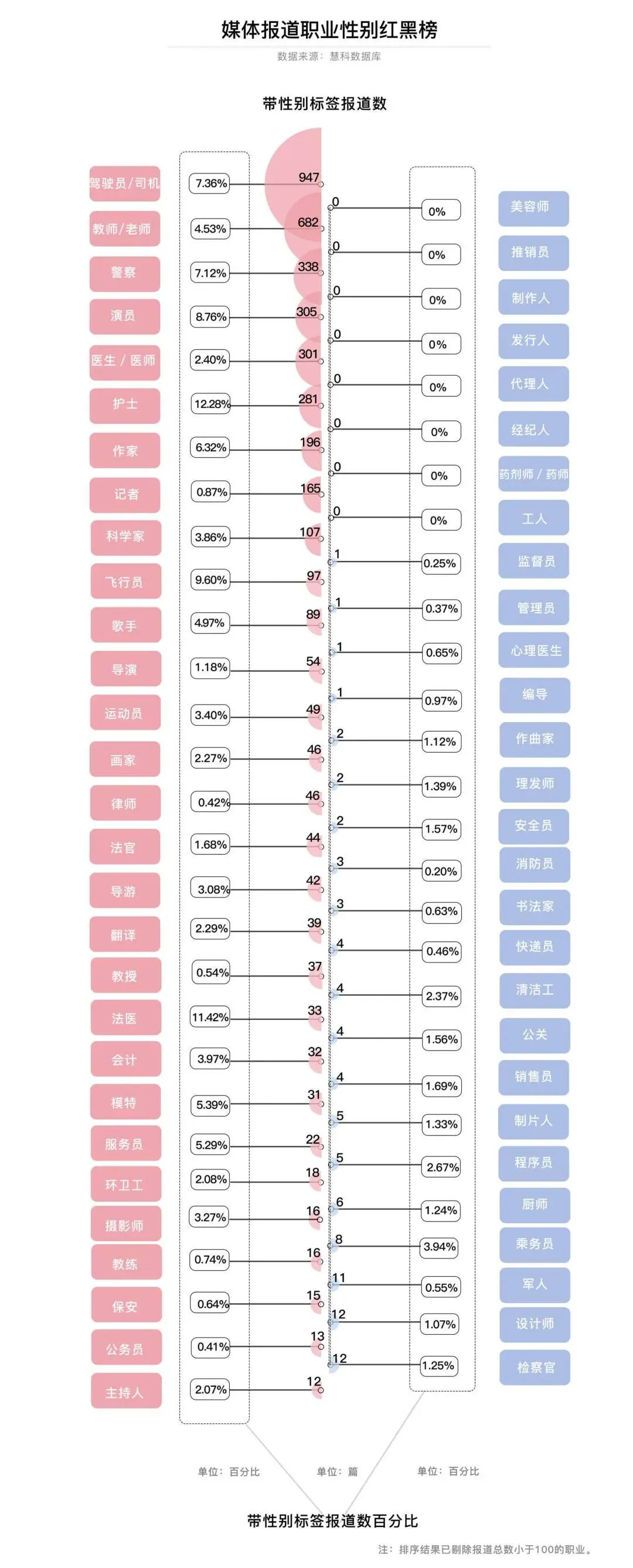

记者、律师、医生、警察、教授、消防员、外卖员、快递员……这些职业title前面如果不加个“女”字,是不是都会被先入为主地联想为男性呢?

正如澎湃新闻在20年的一项调查报告显示,“新闻报道中确实存在着对男女性别身份的呈现差异,女性在报道中更容易被强调其性别身份”。

这也从侧面说明,女性的社会性别身份是以“默认是男性”为基准而塑造出来的。

女性,是从男性群体中被区隔开、特殊标记出来的一类人。

无论是“女冠男戴”、“男锅女背”还是“女性被代言”,这些都使得女性在社会建构的性别体系中越发处于不平等位置。

02《楠丁格尔先生》为何再次踩雷?

回归此次事件本身,胡歌主演的新剧《楠丁格尔先生》宣传首发遇冷。

由片名引申至演员本人过往的蝻权发言,引起了剧烈的舆论抗议。

剧名将世界上第一位女性护士、现代护理学的奠基人【弗罗伦斯·南丁格尔女士】谐音为【楠丁格尔】,还要后缀【先生】二字。

将这样一个极具女性象征意义、卓越历史贡献的名字进行男性叙事的“创新”与改写,既是对历史的不尊重,也是对性别平等的极大挑战。

这令人无语的叠甲操作,可谓是混淆历史、调转性别、女冠男戴的典范了。

注:以防有人不知道,“先生”就是指代男性,不是什么对女性的尊称,女性不需要通过冠以男性身份来自我标榜。

其实,在影视剧名、新闻标题中使用“谐音梗”,并非什么新鲜操作。和此次片名一字之差的“男丁格尔”,在网络上随便一搜也遍地开花。

民间账号、官媒新闻、医护专报都用过这个“谐音梗”,甚至还有一个同名的台湾电视剧。

而这次之所以引发众怒,一方面是“忍无可忍”。

无论是影视行业魔改女性角色、捧男厌女那套,还是现实中女性成就被窃取忽视,都让人无法再视若无睹。

另一方面确实源自我们女性意识的觉醒,女性通过媒体连接一致对外发声。

对此,爱奇艺官方下场解释,“伟大的职业不分性别,都是值得让人尊重的……另外,南丁格尔是一个姓氏”。

“不分性别”的潜台词就是“男的不能吃亏,不接受区别对待”;认为“南丁格尔”只是一个姓氏的人,确实该回小学补补课了。

这种做法就是典型的避重就轻、和稀泥,不正视舆论关注的“性别调转”,反而扣个政治正确的大帽子。既不想解决问题,也解决不了问题。

这样的解释太过苍白、没人买账,倒显得官媒在夹着尾巴做人。

03 无意识的男本位才是最大的恶

理性来看,我们很难说上述影视作品的性转改编都是创作者故意捧男而为之。

大部分创作者甚至都没有意识到角色设定的不合理。但正是这种无意识的“男本位”思想才是最致命、最可怕的。

当男性被默认为标准的、主动的、正义的、勇敢的,他就是一切正面形象的代表。那女性自然也就落入了与之相反的角色设定当中。不然也就失去了突出男性优越性的意义了。

性别只是一层表象,实质还是权力结构的彰显。

电影行业的投资人、导演、编剧、制片等众多关键位置仍由男性主导,由男性拍摄的自然也是男性视角的叙事。而观众作为受众方,在长期的熏陶下也形成了男性叙事的审美观。

就像早期好莱坞电影,主角永远是白男,有色人种和女性只能充当配角。

在2018年大火的电影《绿皮书》中,就针对这一刻板设定进行了反转,黑人饰演主角雇主,白人作为主角的司机,也算是达到了反讽的戏剧效果。

近些年,越来越多女性进入电影行业,从四面八方冲击着原有的单一男性叙事,为女性夺回自由表达的一片空间。

04 反对性别调转叙事,到底是在反对什么?

要是以为荧幕中的性别调转叙事只是创作视角而已,对真实的女性处境不会产生实质性的影响,那就大错特错了。

艺术创作本身就取材于现实,经过抽象加工后又参与到社会文化的建构中,进而影响人们对现实的认知、体感与行为。

“女冠男戴”、“男锅女背”的性别颠倒叙事,不仅潜移默化地影响着社会认知,还对社会性别利益格局产生实际影响。

一方面,捧男踩女的创作,本身就是男女不平等最好的体现。

这种歧视性的观念又会通过大众传媒广泛传播。受众根据自身的认知能力,要么加深厌女情绪,要么反抗声讨。

总之,只会导致更严重的性别对立,以及加深固有的性别刻板印象。

另一方面,从实际权益上看。

当女性仍挣扎于由男性主导的大多数行业中;

当女性受制于“就业歧视”、“中层管理瓶颈”、“高层职场天花板”、“男女同工不同酬”等一系列职业发展困境时;

在本就不多的、女性不受就业歧视的行业中,男性还要跳出来叫嚣:

“我们获得的岗位机会太少、我们没被看见、我们要求更多”。

真是可气又可笑!!

就以女性占大多数的护理行业为例。

当女护士们忧心应付病人骚扰、自身形象被人yy、专题报道成为人头数时,男护士们则被各种吹捧、享受着更高的福利与更快的晋升通道。

当女性占多数时,她们就成了背景板,男性的“价值”反而得到凸显;而当男性成为多数时,女性就被隐身(唯一被看见的可能就是被他们投射欲望),男性则抱团攫取利益。

在这样赤裸裸性别不平等的背景下,再回看一下爱奇艺的官方回复“伟大的职业不分性别”。

这句话本身就是最大的伪命题,因为各行各业都分性别,且男士优先。

性别调转叙事的影响还不止于现在,还关乎未来。

当女性的成就被掩埋、被冒名顶替,而男性的过错罪责由女性背负,那她们就会失去自己真实的故事。

久而久之,这个社会就会失去女性榜样,而她们也将被历史再次遗忘。

我们学习和了解的历史,不过是一部以男性为中心书写的历史。

正如我们现今经历的一切,得从历史的尘埃中不断挖掘,才能寻得零碎的、被掩藏的女性身影与她们的真实事迹。

古代有史官专门记载编纂,而在当代我们每个人都是历史的缔造者和记录者,所以这些争论、纠偏的实质就是在守护我们女性自己的历史。

**************

性别调转的叙事,无论是在荧幕上还是生活中,都在不断上演、永无休止。

《我的阿勒泰》被网友吐槽姥姥的角色改为奶奶、《满江红》被声讨情节辱女、《流浪地球2》被指女性角色太少、《深海》的母亲原型被篡改引发热议、《涉过愤怒的海》女性暴力镜头被网友怒批、《黑悟空》主创团队辱女言论激起一波网络批判……

无论声量大小,热议与争论都是女性自己的发声,这是我们捍卫女性主体的表达。

我们从小熟知的南丁格尔,是一名伟大女性的姓氏,更是女性精神的象征。

而如今欲冒名混淆的“楠丁格尔”顶多算条虫豸。但愿它阴暗爬行,找到自己的观众与信众。

【她世界】,下期再见

与【第一人称她】永不失联:

Newsletter订阅链接:https://substack.com/@shecho(需科学/上网)

Medium主页链接: https://medium.com/@SHEcho.2025(需科学/上网)

微信公众号/知乎/小红书:搜索“第一人称她”

联系邮箱:shecho2025@126.com / shirleyhwang@proton.me(欢迎投稿来信及合作洽谈)