接上篇《”一鲸落,万物生”:男权童话消解,男性的“红色药丸”到底是什么?》:

介绍了“男性觉醒”及反抗女权的三类男权运动,我们看到了性别鸿沟另一端的“景况”。

为新朋友简要说明回顾一下:

【现代性别鸿沟之谜】共分为4篇:

01 面对女性主义的崛起,男性是如何应对的?他们处境如何?

02 性别鸿沟两端的分歧究竟是如何产生的?

03 为什么性别议题备受争议?现代性别鸿沟难以弥合?

04 实现性别平等是现代文明的必然走向,男性如何实现自身现代化?对上述四个问题的探讨,既在性别框架内看两性鸿沟的现状,也必然跳出性别框架去探究性别差距背后的真相。

本篇继续厘清“性别迷思”:

男女双方在维护自身权力的道路上各自背向而行。那么,男权运动与女权运动的分歧到底在哪里?

男性不认为自身享有特权与性别红利,而女性却真切感受到歧视与不公,那问题又出在哪里?

00 上篇评论区回顾观察

仔细看过评论区的观点,有些补充和讨论非常精彩!有些也与后续几篇涉及的内容不谋而合。

这里想讨论一下,在评论区发现的一个有意思的现象:

当男性群体的行为/组织/文化,成为一个被讨论的客体存在,哪怕文中呈现的男权现象是既存事实、哪怕参与及认同男权文化的也并非全体男性,部分男性也会将这类揭示“同性阵营”的现实切片,安上“挑起性别对立”的罪名。

这其实和前段时间“杨笠事件”中部分男性破防的底层逻辑极为相似。

为什么呢?

因为被当作客体本身就已经极大地“冒犯”了他们惯常的主体人格,即“我可以评价/讨论/观看她人,但她人不可以反过来对我”。

更因为他们作为客体接收到的是“被质疑/否定”的信息,即“我怎么能被一个女人、以莫须有的原因给批评了”。

其实能够理解这种情绪,但凡是个人都不想被误解、被“扣帽子”或被批判。

只是,当男性处于被动的、不利的客体位置时,他们对外的反抗意识会更为强烈,而内部的同盟意志则会更加坚实。

仿佛某个/某些男人就能代表男性全体,自己也被迫“连坐”。

因此,他们采取的策略要么是“将自己纳入男性群体”,以对抗异性的方式进行群体辩护;要么是“撇清关系、自证清白”,疾呼“不是所有男人都是这样”。

比较极端却不罕见的实例就是“罪犯共情”。

哪怕在猥亵、强奸、凶杀等既定的犯罪案件中,部分男性也可以找出共情同性凶手的逻辑,即“受害者有罪论”——是她主动引诱的、是她没有拒绝、是她逼他激情犯罪。

另外部分男性则会以自己和身边熟识男性的人品“起誓”——我们和那些罪犯不一样,不是所有男人都是害虫。

捍卫自己,不过人之常情,无可置喙。但要想清醒地认识自己作为个体与群体的关系,建议做好“课题分离”。

不要盲目地被性别身份绑架,不然最后落入被无辜讨伐的境地还无处伸冤。

同时,对比参与【女性主义/女性经验/女性视角出发的观点】讨论时,大多数男性一改轻松戏谑的看客态度,反而认真且急切地寻找反击论点。

其中最常见的手段便是将“女拳”作为打击点,来合理化捍卫男性同盟、粉饰“理中客”背后的行为及动机。

有人甚至认为“国内自称女权主义者的人不过是借主义之名、行利己牟利之事,更是煽动性别对立的罪魁祸首”。

且不论“女拳”最早就是由女权外部力量进行的污名化的分化,其定义标准也在一场场“性别战争”中日趋模糊混乱,现在更成为一把便捷的“利器”来攻击“被他们视作越了界的女人”。

然而,光是我们参与的性别议题讨论本身就足够复杂,根本不需要借由“扣帽子”的方式来占领真理高地。

我并不急于为这些污名辩解、更不急于为个人及文章立场辩解。因为女权主义、性别议题本身就不是单调直白的绝对统一论。

国际女权运动历经200余年发展,目前已有20余个不同的理论派别。

更不用提在复杂的国际政治格局、文化背景差异、经济社会问题突出的背景下,各类思想碰撞频繁且剧烈,由此产生的各种心态与动机确实真假难辨。

然而,将明显不符合女权主义初衷的论调与行为作为“女拳/女权本身”进行批判,本身也显示出大众对女权主义正确认知的缺乏。

个人非常赞同性别鸿沟不在于男女两性矛盾本身,这也是开启【现代性别鸿沟之谜】这个系列的原因。

解构性别二元对立之势,男性与女性视角缺一不可。这不是“挑起性别对立”而是“正视性别对立”。

希望不要用混淆因果关系的错误逻辑来阻止我们理性的思考。

接下来正文开始,一篇看完女男的“知行”差距,了解性别鸿沟的诞生以及解构鸿沟的理论框架。

篇幅较长,建议阅读时间20分钟,可收藏后阅读、以防迷路。

01 两性行动差距:男权运动 vs. 女权运动

男权运动与女权运动,在诞生之初,似乎对于两性平等的认知就存在天然差距。

男权运动,即男性权利运动(men's rights movement ,MRM),起源于上世纪70年代。MRM从女性解放运动(新左派)中分离出来,是对女权运动进行抵制的反向运动。

男权组织普遍不愿承认与相信,女权运动同样关注受压迫的男性问题、目的是为了实现两性平等。

与之相反,他们主张女权运动过火、有损男性群体的既有权利,甚至将女权运动视作对男性实施性别歧视、争取女性群体特权的阴谋活动。

与其说,男权运动的诞生是由于男性地位的下降,不如说是因为女权运动背景下女性地位的提高让他们感到遭受威胁。

MRM和女权运动一样,也关注自身在政治、法律、教育、婚姻、社会资源等方面的权益。只是双方各自主张对方才是社会与国家更加偏袒的对象,而自己则是被牺牲与遗忘的弱势群体。

MRM与女权运动冲突的复杂之处在于,男性既是父权制的既得利益者,同时也是受压迫者,而女性则是完全的受压迫对象。

由于男性对体制获益者的身份缺乏感知,或是利益与压迫、权利与责任形成“对冲”,男性无法共情女性困境(他们主张自己才是体制受害者),甚至将女性挣脱枷锁的行为视作对男性权利的剥夺。

不仅如此,比起男权运动的高度统一性与自觉性,女权运动的思想指导与斗争形式更为多元与分裂。

一方面是阶级的割裂。

我们不难发现,男权运动者们在对抗女权、维护自身权利时表现出极强的团结性。

无论处于哪个阶层的男性,他们都能在厌女及反女权这件事上达成共识。

其中,来自底层男性的反感与对抗性尤为强烈,如上篇提到的INCEL男性组织。

反观女权运动,发声最激昂的平台是网络空间,发声者们多为来自城市、受过良好教育的“新中产”女性。

其中相当部分是年轻的单身女性。“无孩爱猫女”也因此成为讽刺女权主义者新的代名词。

而在网络空间之外,深受经济文化家庭婚姻多重迫害的女性、处于社会阶层底端的女性、贫困的农村山村女性、遭受主流价值观排斥而被污名的女性,她们仍困于牢笼、不被看见、难以发声。

这些无法发声的底层女性群体,连基本的生存权、受教育权、就业权都还没完全兑现。

而女权主义者的代言人——“新中产”女性们,已经开始在此基础上继续追求其他权利了。

这也使得女权运动呈现出一种“精英群体塑造的假象”,在女性群体内部也未形成充分的联合基础。

而在男权主义者眼里,女权运动更被异化为对特权的追求。而实际上,女权主义本应成为所有受压迫者的共同联结。

另一方面,是群体的分化。

由于男性长期在意识形态与政治实践中占据主导与支配地位,使得女性不得不以符合男权要求的方式来伸张自己遭受的性别压迫

——必须比肩男权社会各领域的优胜者,否则没有资格主张自身权利。

这也导致女性群体“自建藩篱”,在内部形成分化。

比如“正主”与“小三”、“男人婆”与“绿茶婊”、“大女主”与“恋爱脑”、职场女强人与家庭主妇等等。

这些女性内部对立割席的符号,在父权语境下诞生、撕扯、竞争。

符合父权期望的便获得奖励,违背者便借由女性之手,将本应成为同盟者的女性送上审判场、钉上耻辱柱、背上新的道德枷锁。

但这并非女权自身的基因缺陷,相反恰好显示出父权社会对女性分而治之的卑鄙策略。

女权运动内部的复杂性,也使得两性的行动差距难以找到弥合的契机。

父权制将男性与女性困在各自的性别牢笼之中,任由双方残酷较量、厮杀出一条鲜血淋漓、只许一方通行的狭窄生路。

女权运动与男权运动,真正斗争的对象不应该是彼此,而应指向父权制度。

02 两性感知差距:“迟钝”的男性 vs.“ 敏感”的女性

在女权人士共识男性是既得利益者、占据了世界上绝大部分的优势资源时,男性极力澄清“自己没有享受到所谓的性别红利”,反对女权争取“特权”。

而女性则时刻与“不公的体验和感受”共存,努力捍卫和争取缺失的权利。

男性认为女性太过“敏感”,而女性则认为男性太过“迟钝”。

这其中的感知差距是如何形成的呢?

“特权”与“性别红利”

首先,我们需要重新理解“特权”与“性别红利”这两个概念。

“特权”,并非是阶级语境下的上位者强权,也并非是呼风唤雨、生杀予夺的万能权力。

而是哪怕一位平凡男性也可以享有的、高于女性之上的、超越平权范畴之外的权力。

性别特权,是一种相对优势权力。

当然也不排除享有“绝对特权”的男性,比如富裕权势阶层的男性。

只是人们看到他们拥有的特权,不再会第一时间与性别挂钩,而是联想到阶层。

这也是大多数普通(非富非贵)男性被控诉享有“特权”时最感到诧异和不公的原因。

而在大多数女性经验里,男性特权已是毋庸置疑的普遍性存在。

当谈及“性别红利”时,人们往往只能看到表面的“收益与利好”,却无视背后的“成本与代价”。这点无论男女都同样适用。

针对女性的“性别红利”,最容易被举证的是“性别支付转移”——如男性购买婚房、支付彩礼等;以及女性的“更轻松的选择”——远离职场,做一名“看似清闲”的家庭主妇。

男人看到的是女人借由他们“不劳而获”,却难以设身处地去理解女性在现代婚姻中的困局与牺牲:

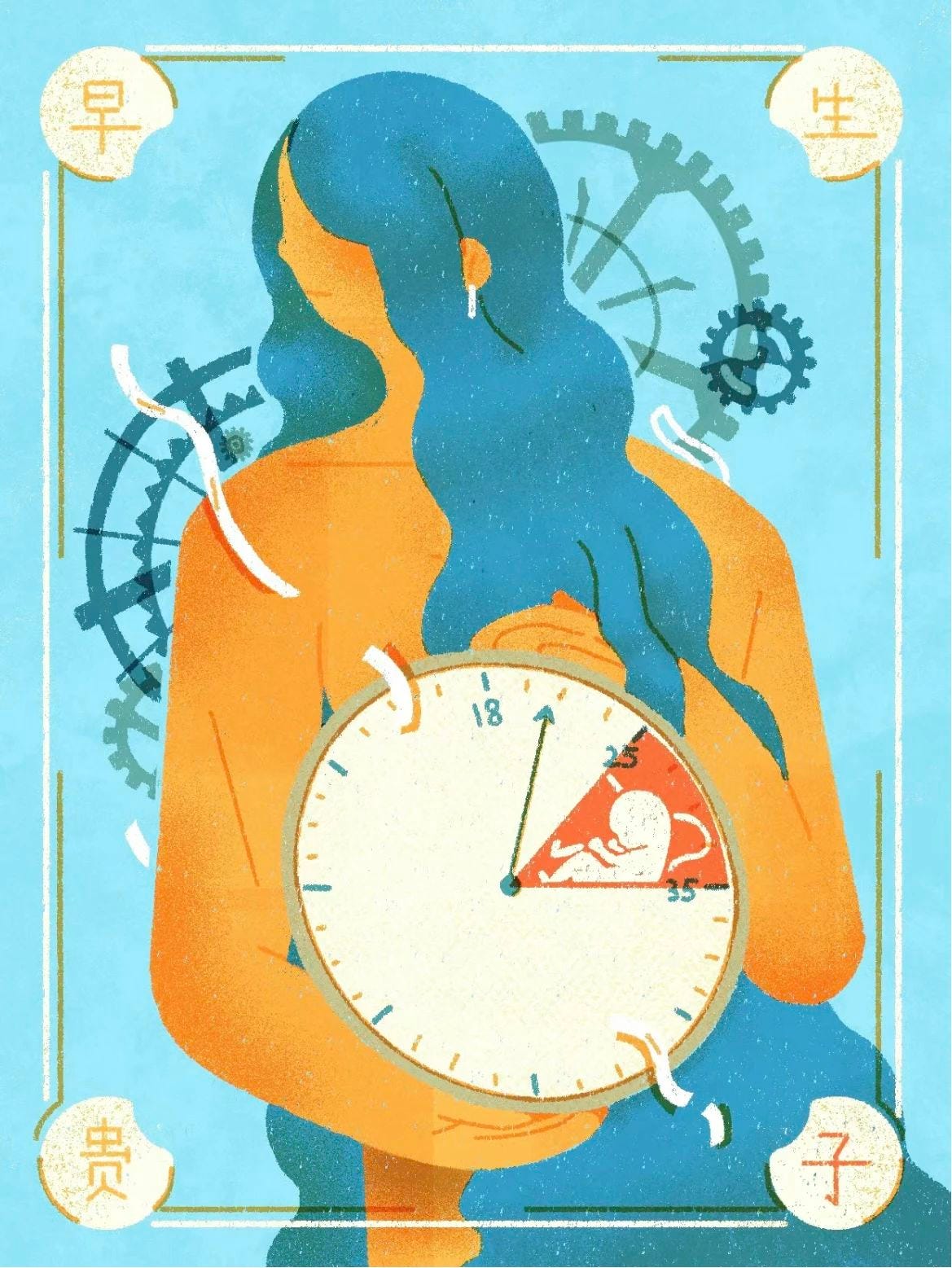

社会强加给女性的母职期望、家庭与职业发展二选一、不被估价认可的家务劳动、怀孕带来不可逆的身心创伤、全职主妇在家庭中委曲求全或离婚后艰难生存。

造成女性困境的并非是某个“不解风情”的丈夫,而是整个系统支持的缺乏(如平等就业、育儿福利、家庭主妇基本保障等)。

父权社会赋予女性的各种角色期望,并不是为了让她们向上独立,而是通过剥夺支持、引导她们向下滑落。

如果说女性享有以上种种“性别红利”,为什么她们还会因此承受如此大的代价与风险?这还算得上是“红利”吗?

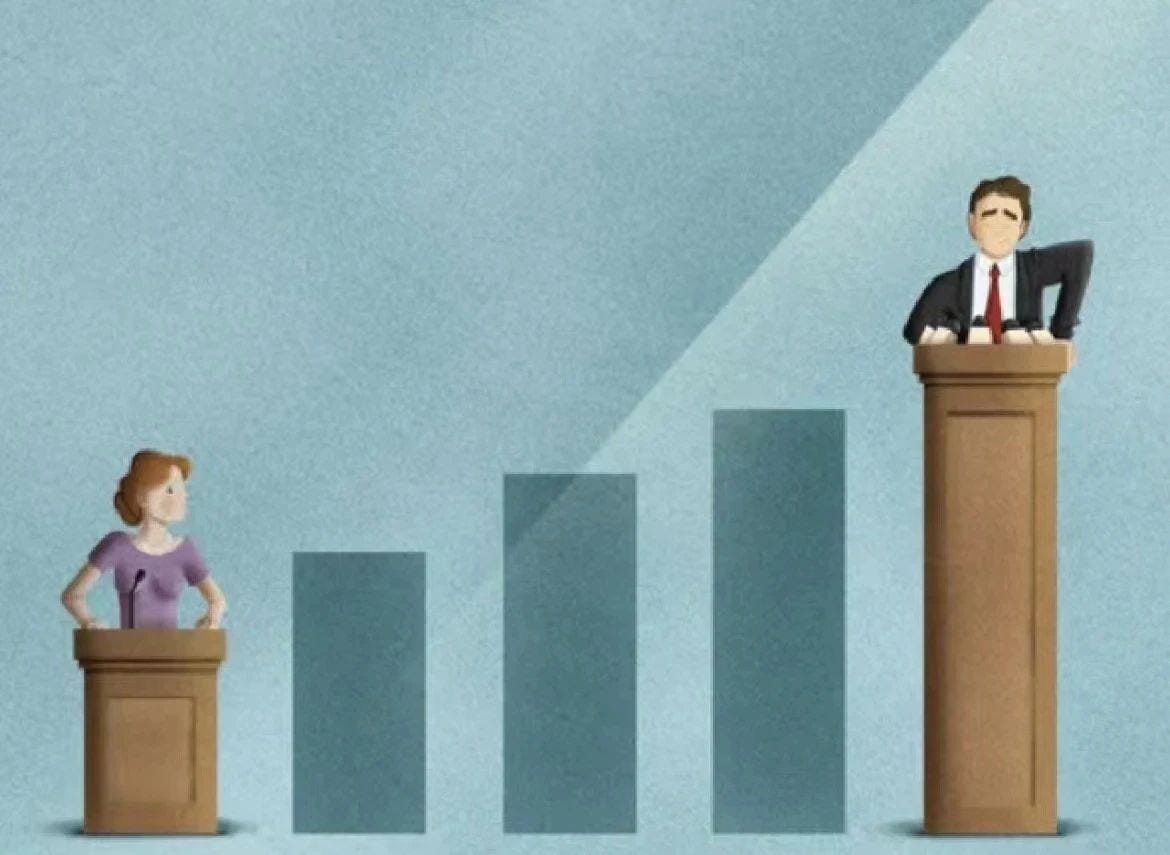

反观男性的“性别红利”,最具代表性的就是在就业市场上的优势,由此惠及此后的职业发展、经济地位提升以及最重要的自我独立。

尽管男性也肩负着沉重的社会期望,在成长过程中也经受着“男性气质”的被动塑造,他们被要求坚强、独立、追求事业与个人成功。不否认他们感受到的苦与难是真实存在的。

只是,相比女性,他们被赋予的期望背后却有所依托。

这种支持不仅来源于系统(同等条件下,男性录取优先、就业优先、晋升优先、无须困于育儿义务等),还来自家庭中的女性——妻子、甚至是自己的母亲,协助分担了男性本应承担的家庭责任。

对比来看,我们不难发现,女男的“性别红利”有着本质上的差异,正如波伏娃在《第二性》中的阐释:

男人的极大幸运在于,他不论在成年还是在小时候,必须踏上一条极为艰苦的道路,不过这是一条最可靠的道路;

女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着;她不被要求奋发向上,只被鼓励滑下去到达极乐。

当她发觉自己被海市蜃楼愚弄时,已经为时太晚,她的力量在失败的冒险中已被耗尽。父权制“现代化”的障眼法

女男对自身处境感知的差异,很大程度来自父权制的“现代化”。

父权文化并未随着时代进步、思想解放就此消逝,而是以更加隐蔽的形式实施着性别分化与歧视。

经过数千年的父权文化积淀,许多男性视作理所当然的观念、言行,在时代变革的今天俨然顺承了厌女的天然属性。

这其中也不乏一些令人迷惑的、看似友善的性别歧视。

比如“生女儿更好,将来养老更细致贴心”,背后是对女性功能属性的剥削;

比如“女人不必太辛苦,实在不行找个好对象嫁了”,背后是沿袭“女主内”的传统性别角色分工,更是将女性赶向依附他人的道路;

比如“撒娇的女人更好命”,背后是男性期待女性顺从弱小的姿态;

比如“女人要自尊自爱,不然很掉价”,背后是对女性的身体与性的道德双标;

比如“困难的工作不要交给女员工”,背后是对女性职业技能、个人发展机会的剥夺……与此同时,所谓男性的“特权”早已内嵌成体制的一部分、构成了他们的日常。

对于每天浸入的场景,谁又能清醒地跳脱出来、识别其中对自己的利好呢?

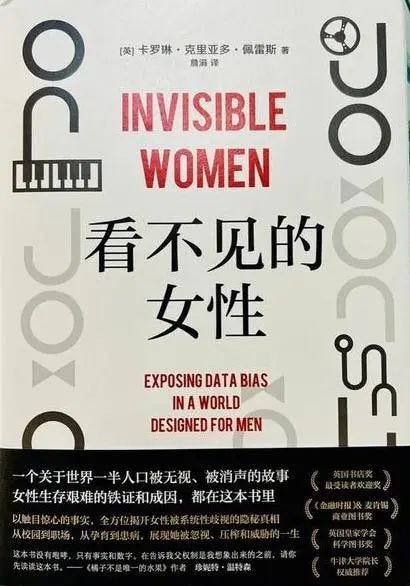

在《看不见的女性》一书中,作者通过性别数据,揭示了“以男性为本”的世界。

从校园到职场、从日常生活到公共决策,从产品设计到医疗健康,男性始终作为“标准”与“服务对象”。

比如,女性商品更多追求美观而忽视实用性,像女孩子们经常吐槽的女士内裤穿着不舒服,而男士内裤材质和包裹性总更好。

由于汽车也通常根据男性身形来设计,由此也导致女性在遭遇同样激烈程度的车祸时,受轻伤的概率比男性高71%、受重伤的概率高47%、死亡率高17%。

再比如,许多医疗临床试验未将女性纳入参考,90%的药理学论文只使用雄性动物进行试验,使得药品、诊疗方案等都以男性为默认值,继而就诊过程中导致女性健康受到影响。就算资本的参与使得女性的需求得到满足,但依旧需要支付高于男性购买同等服务的成本,所谓“粉红税”。

“如果不加说明就默认男性”的思维定势,使得男性成为“人”的代名词,也使得世界另一半人口女性被无视隐身。

由于这种现象太过普遍,以至于身处其中的男性都难以察觉女性的缺席和自我的得利。

这也是为什么,当长期遭受性别压迫却求助无门的女性,将矛头指向特定男性群体或个体时,被投射的男性会感到委屈与不公。

因为他们在自身的性别经验里,并未感受到比女性更为优越的性别特权。

尽管大多数男性本身并无压迫女性的主观意愿,但作为男权体制受益者的无意识,仍会很大程度助长偏见、加深性别歧视。

不被看见的女性困境

女性的困境,犹如口腔溃疡,既无法被外人看见,又由于创口太过微小而不好意思为外人道。

即使你向他人言说,他们要么因为看不见“创口”而选择无视你的疼痛;要么就算相信你的感受,也会觉得太过微小,你不应该如此“敏感”矫情。

然而,女性困境带来的“疼痛”实在太过频繁和细微,占据女性整个生命周期、渗透到重复平淡的日常中、弥漫在工作生活的方方面面。

以男性的性别经验,他们实在难以想象和理解女性困境:

独自走夜路面临的恐惧与不安;

青春期性征发育带来的尴尬与对自己身体的陌生感;

陌生异性随时投来上下打量的猥琐目光;

男权审美带来的身材及容貌焦虑;

社会时钟带来的年龄及婚育焦虑;

父权文化双标带来的性羞耻与性暴力;

更不用提职场潜规则、就业晋升性别歧视等更为“显性”的性别困境……女性的性别觉醒,不是过度敏感,更不是脆弱矫情。

揭开不被看见的女性困境,哪怕如同在毛衣中抓虱子一样细微艰难,也值得被大声诉说、值得被更多人看见。

03 理解性别鸿沟的理论框架

在前几期文章的评论区,我们看到一些跳出性别叙事框架之外的观点,这是很好的观察与思考。

因为两性鸿沟,究其根本,绝对不单单是女男问题。单用性别视角也无法解释其中所有的矛盾。

在阐述女性受压迫的女权解放理论中,有以下三个方向:

►单一阶级分析框架:社会主义妇女解放论

传统意义上的社会主义妇女解放论,为解析歧视和压抑结构理论提供了【阶级统治】这一变量。

根据马克思主义理论对市场的分析,女性无产者和男性无产者一样都受到了资产阶级的压迫。

其生产出来的剩余价值都被资产阶级剥削了。不存在孤立存在的“女性固有的从属问题”。

它指出,女性压迫源于阶级统治,反抗作为现今阶级统治形式的资本主义的斗争,不单是解放女性的斗争,更是所有无产阶级男性和女性共同的战役。

如果剥削阶级消亡的话,女性解放也就同步实现了。

这也是评论区出现过的观点,认为阶级矛盾是唯一矛盾,联合女男无产阶级、消除阶级矛盾便可自然实现男女平权与妇女解放。

然而,历史事实却给了追随这一信仰的人一记响亮的耳光。

无论是近代资产阶级革命,还是社会主义革命,女性都被承诺过“自由”与“平等”,结果却无一例外以“被倒戈的革命”惨淡收尾。

为了团结革命力量而许诺女性“解放”,而在革命取得胜利后却只将解放的“果实”赠与男性。

女性争取自身解放和权利的道路是无法通过“等靠要”实现的,更不可妄想推翻阶级统治后就能自然兑现。

►单一性别分析框架:激进女权主义

激进女权主义以修正和批判弗洛伊德理论为基础,为理解压抑结构、构建解放的理论提供了【性统治】这一解释变量。

根据弗洛伊德理论,男性通过与父亲进行同一化成为“性统治者”,而女孩则通过“阴茎羡慕”将自己的劣等性内化,并被编入男性的“性统治”之下。

弗洛伊德心理学说,是关于人如何成为父亲和母亲、儿子和女儿的理论,即阐释“家庭”这一再生产机制如何形成。

而“家庭”制度呈现出“父权制”这一历史形态,则是由性和世代之间压抑性的不平等所塑造的。同时,通过威权达成的这种不平等从家庭延伸至人类社会的各个领域之中,造就了父权制主导的人类社会。

激进女权主义认为父权制是女性受压迫的根源,要想实现女性的解放,就必须推翻由男性主导的父权制。

激进女权主义者们通过对弗洛伊德主义的控诉,最终想要阐明的是马克思主义理论没能触及的“家庭”这一再生产领域的存在及其压抑结构。

女权主义借弗洛伊德理论将近代社会领域分割为“市场”和“家庭”。

而这种分割以及“市场”和“家庭”(公领域与私领域)之间相互关系的现状,正是近代工业社会中歧视女性的根源。

►性别-阶级分析框架:(新)马克思主义女权主义

社会主义妇女解放理论把女性解放划归为社会主义革命,激进女权主义则把性革命作为重中之重。

它们背后的理论实际上分别是阶级统治一元论和性统治一元论。

前者主张压迫女性的根源是近代工业社会中的阶级统治,必须联合所有无产者反抗资本主义的剥削,才能实现女性解放。

后者主张女性遭受的压迫源于一夫一妻制家庭中所产生的性统治,需要瓦解父权制的统治、对抗由男性主导的父权社会,才能实现解放。

而(新)马克思主义女权主义,融合扬弃了上述两者,将阶级统治和性统治同时纳入对压抑结构的解析中。

其基本立场就是,近代资本主义社会中存在的固有压迫形态就是“父权制资本主义” (patriarchal capitalism)。

在近代资本主义社会中,女性不仅受“资本主义”的压迫,还受“父权制”的压迫。

具体表现为:

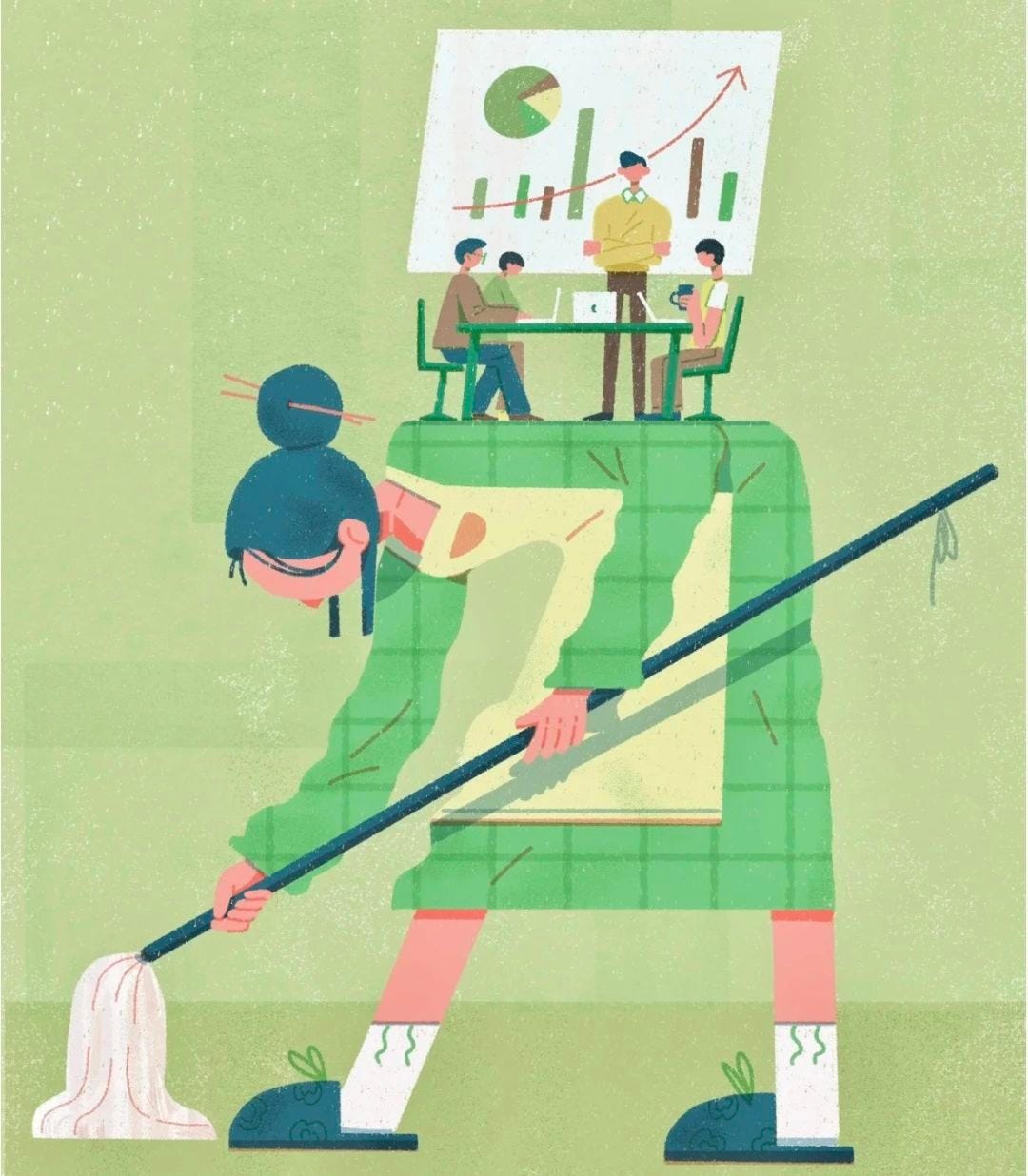

女性不仅要参与社会劳动、进入就业市场,同男性一样遭受资本剥削;

与此同时,她们在家庭中还需承担更多家务劳动、为生育抚养后代做出更多牺牲;

女性还会由于家庭传统角色与社会劳动角色之间的冲突,导致在就业市场遭受性别歧视。同工不同酬、玻璃天花板、职场性骚扰、孕妈歧视等,都是排斥女性、驱逐女性回归家庭的父权制资本主义背景下的“惯常技俩”。

在理解现代性别鸿沟时,可以上升归纳为最核心的一点:性别困境的本质是资本主义制度与父权制、阶级压迫与性压迫的交叉合谋。

脱离阶级与性别中的任一方讨论性别议题都是有失偏颇且没有意义的。

脱离性别框架只谈阶级,是为父权压迫女性开脱罪责,是企图无视女性在家庭中的牺牲与奉献。

而脱离阶级、只局限于性别叙事,则会加深无意义的两性零和博弈,无法破除本源性的压迫、实现女性处境的改善。

应用性别-阶级框架的基本逻辑:

从公领域(生产领域、市场)视角来看,资本是逐利的、无谓男权女权,谁有利可图、谁有剥削空间就会向谁奔赴。

无论男性还是女性都会受到资本的剥削,只是不同阶级的人所受到剥削的程度存在差异。

从私领域(再生产领域、家庭内部)来看,女性长久在父权压迫之下从事再生产活动。

其中不仅包含不被纳入价值考量的家务劳动(含情绪劳动),更包含女性“生育的性”所带来的劳动力再生产,即养育后代。不同阶级的男性或许会受到资本不同程度的剥削,但现代女性要承受来自资本与父权的双重剥削。

尽管两性处境本无相互比较的意义,但若真想理解两性间的真实差异,应采取“控制变量法”进行比较。

可以将男女的性别处境差异视作“组间差异”,性别内部的阶级差异视作“组内差异”。

如果要看男性与女性的“组间差异”,需要控制“组内差异”、在同一阶级内部进行对比。

比如:同为坐办公室的都市白领,男性由于没有生育的再生产负担,在工作能力各方面条件相同(甚至略逊于女性)的情况下,他们也能有更多职业发展的机会。

他们获得优势的背后,不仅受到自己的伴侣在家庭中的托举,还有女性竞争者由于(潜在的)再生产者身份在市场中遭到的歧视待遇。

因此,当看到有些评论,将都市中产女性与在业务一线疲于奔命的底层男性进行对比时,实在觉得蠢且坏。

这是很明显的偷换概念、错乱匹配,将阶级和性别混为一谈、忽视阶级影响而不断放大性别矛盾。

这种言论以捏造共同假想敌、以集体卖惨来联结同性共情。

除了挑起性别对立、掩盖性别困境真相、加重男性的厌女情绪外,我实在想不出它有什么存在意义。

父权制下的性别分工,早在资本主义出现之前就已经产生。

在某种程度上,父权制对社会意识形态的影响更为深远与潜移默化,甚至已经成为整个人类社会难以觉察的底色。

这也是理解现代性别鸿沟最艰涩之处,因为人们往往对难以察觉的“房间里的大象”视若无睹,更别提要承认和改变它。

最后,还是想明确一个可能的认知局限:

虽然【(新)马克思主义女性主义(性别-阶级分析框架)】确实有其先进性和实践意义,但理论与现实的区隔就在于,任何理论框架都存在局限性,不存在一以贯之的“万精油”功效。

它只能为我们看待和理解复杂提供一种视角、一个切面,让我们不至于陷入绝对化、单一化的思维盲区,为应对未知与认知差异预留一些灵活空间。

**************

网络性别纷争是表象,纷争呈现出的对立之势也是表象,就连解释两性对立的理论框架本身也存在局限。

性别议题的复杂之处就在于它不仅仅只是男女两性之间的问题。背后更涉及时代背景、历史文化、政治经济、教育传媒、两性心理等众多方面。

更不用谈“国情”与文化差异所带来的、我国特有的性别议题,比如彩礼与嫁妆。

愤怒与声讨往往是最无力的选择。

这种悲愤的情绪会阻绝我们去看见、听见并理解“异见者”的能力。

最终只能筑起高墙,隔绝除自我及认同自己以外的一切TA者。

尽管评论区依旧不乏情绪宣泄式的表达,或是局限于点状论据的反驳,但还是能看到一些对于性别问题的理性深度思考。

可能大家的观察与思考存在差异,这也十分正常。每个人的性别经验和感受也不可能完全复刻。

所谓真理,并非是先验的标准,更不是用统一的价值观要求所有人“齐步走”。

更没人能保证一家之言能成为绝对真理,因此保持尊重与批判的态度去理解、发声就很必要。期待大家理性参与。

【性别迷思】,下期再见

下期,我们将再下探一层,探讨性别议题为何备受关注?现代性别鸿沟为何难以弥合?

与【第一人称她】永不失联:

Newsletter订阅链接:https://substack.com/@shecho(需科学/上网)

Medium主页链接: https://medium.com/@SHEcho.2025(需科学/上网)

微信公众号/知乎/小红书:搜索“第一人称她”

联系邮箱:shecho2025@126.com / shirleyhwang@proton.me(欢迎投稿来信及合作洽谈)