为新朋友简要说明回顾一下:

【现代性别鸿沟之谜】共分为4篇:

01 《“一鲸落,万物生”:男权童话消解,男性的“红色药丸”到底是什么?》

面对女性主义的崛起,男性是如何应对的?他们处境如何?

02 《性别鸿沟的诞生:“她”和“他”为何渐行渐远、自说自话?》

性别鸿沟两端的分歧究竟是如何产生的?

03 为什么性别议题备受争议?现代性别鸿沟难以弥合?

04 实现性别平等是现代文明的必然走向,男性如何实现自身现代化?由【性别鸿沟01】对男权运动的介绍,可以看到:

如果把“男权”组织文化与对应的女权运动的主张和行动放在一起看,就会发现男女两性群体就像两匹脱缰的野马,分别朝着相反的方向狂奔。

而上篇的分析也呈现出两性性别鸿沟诞生的背景:

女性与男性在社会性别认知、以及争取性别权利的具体行动上,确实存在显著差距。

本篇继续厘清“性别迷思”,搞清楚当代性别鸿沟的深层原因:

为什么现代性别鸿沟难以弥合?性别对立情绪如此高涨?性别议题的争论反复无休?

01 “女左男右”:性别对立全球爆发

本月最热的国际新闻之一,当属特朗普打败哈里斯赢得美国大选,成为首位以非连任方式两度当选的共和党总统。

除了“美国民主政治遭遇灭顶之灾”这样来自美国民众失望的发声,特朗普的当选还十分戏剧化地印证了“美国不欢迎女性总统”的言论。

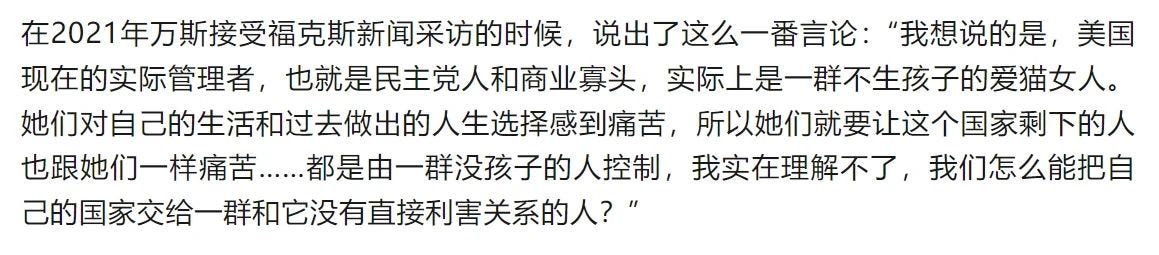

早在2021年,作为特朗普竞选搭档的万斯,就制造了“无孩爱猫女”(childless cat lady)这个极具攻击和讽刺意味的性别政治“热梗”。

随着美国大选热度走高,该词也传入国内。甚至在中国的网络语境中还延伸出了特色同义词——“哈基(集)美”。

这两个不带脏字却饱含女性歧视的词语,也成为继“女拳师”之后又一个用以抨击女权的话语武器。

当然,这场大选背后呈现的美国政治生态,绝不仅仅是性别博弈。

只是,当性别作为政治面的一个小切口,确实让世人再次看到“女性向左,男性向右”的极化的政治意识形态。

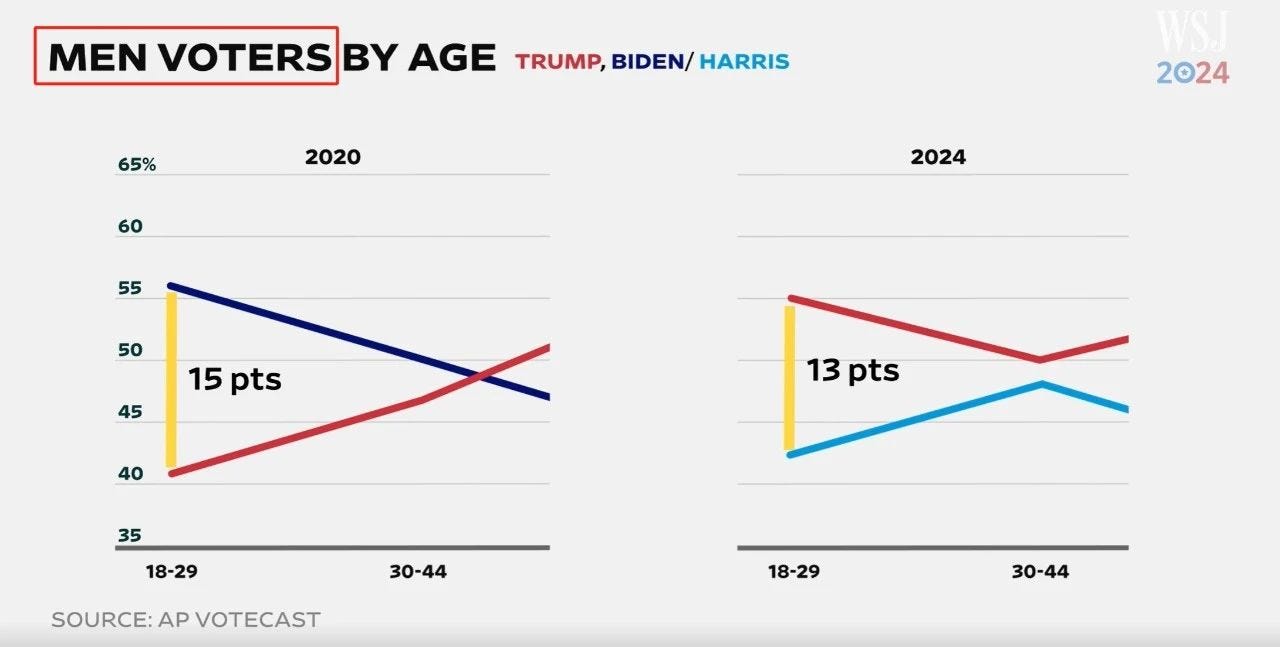

对比20年和24年的美国大选选民数据,我们来看几个有意思的现象:

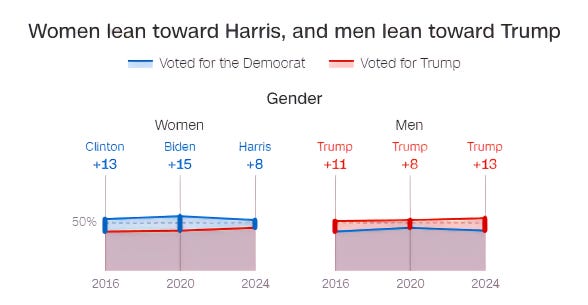

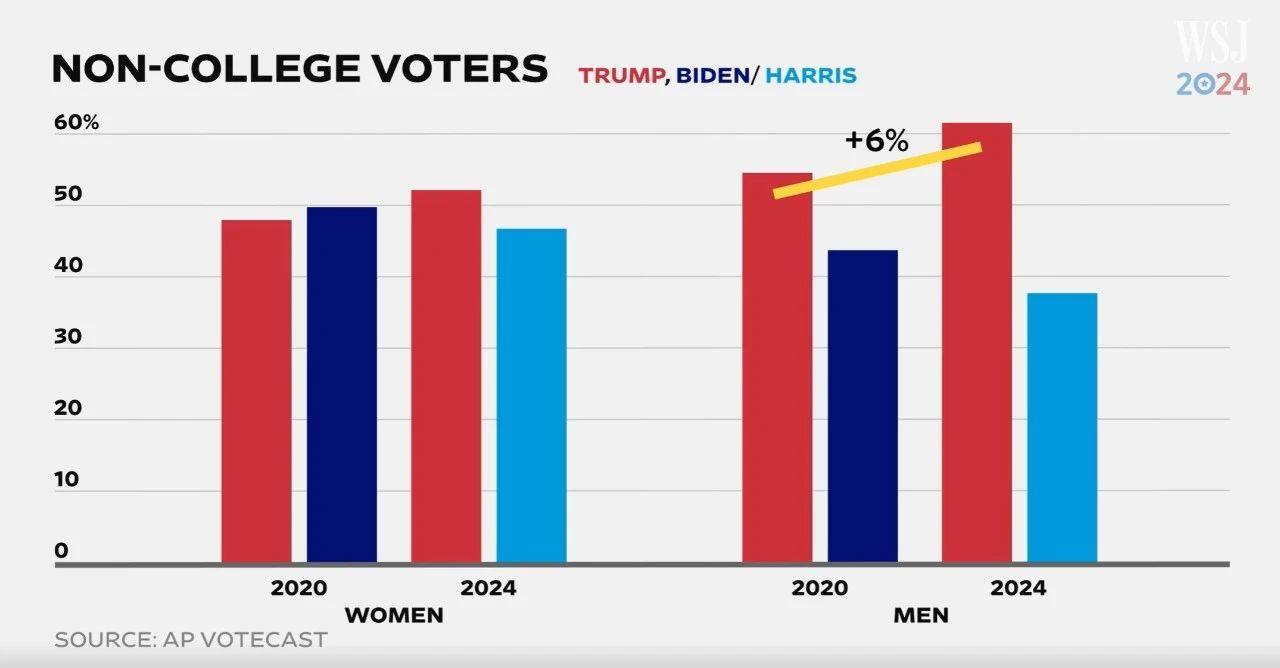

首先,总体上,男性选民倾向于支持特朗普,女性选民倾向于支持哈里斯;

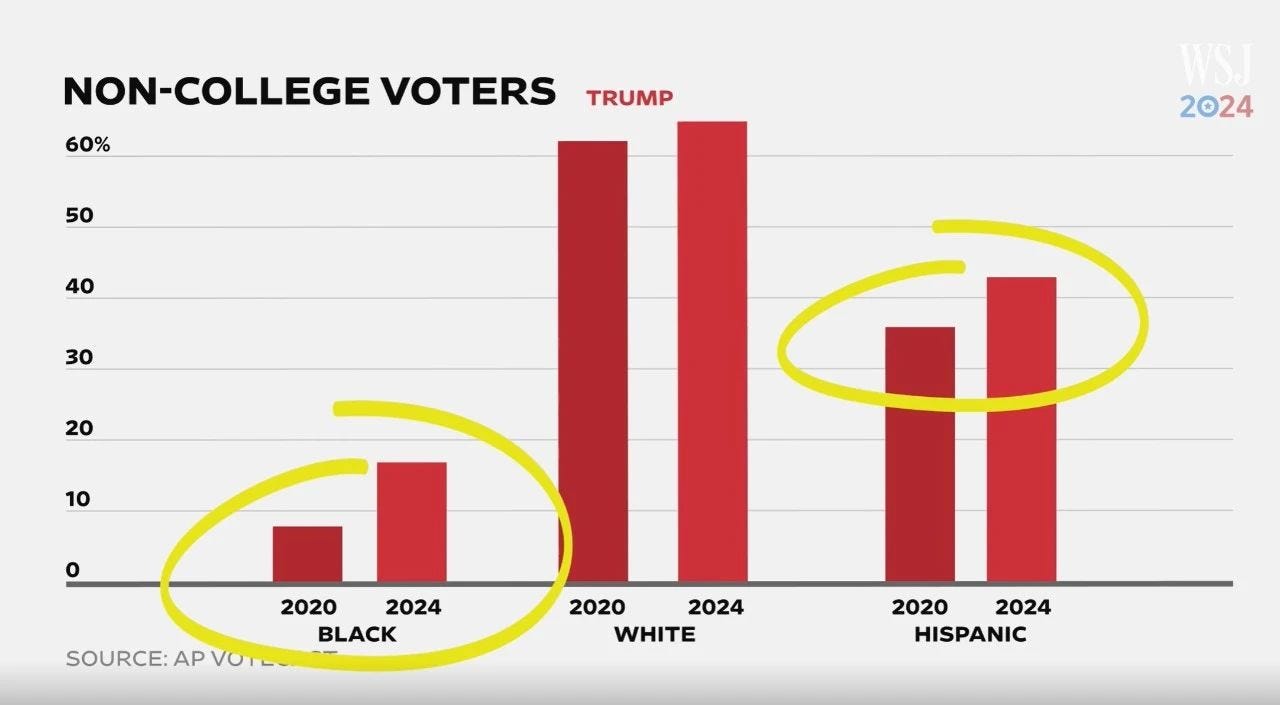

其次,以学历为切面,无大学学历的、白人、男性,一直是特朗普的稳定票仓,且这一趋势在24年大选中有所加强,获得了更多少数族裔男性的支持;

最后,以年龄为切面,18-29岁年轻男性的政治倾向经历了完全的反转,由支持拜登所代表的民主党转变为支持特朗普所代表的共和党。

众所周知,特朗普所代言的共和党政治主张,无论是在移民政策、经济税收关税政策还是环保政策上,都显示出其“保守排外”的倾向。

在女性选民所关注的堕胎权(生育权)方面,特朗普又表现出模棱两可的模糊态度。

就连特朗普本人也曾公开支持男性权利组织、发表厌女言论。

对于将票投给特朗普的美国男性选民而言,他们自身的保守倾向也可见一斑。

更有意思的是,即使远隔重洋,也丝毫不影响我国不少男性网民作为特朗普的“精神选民”,攀援网线与太平洋对岸的保守派弹冠相庆。

甚至还朝国内女性释放莫名的优越感——

“川普当选,看你们这群‘无孩爱猫女’怎么办”?

反观美国女性群体对特朗普当选后的反应,除了震惊更多还是失望与愤怒。

据谷歌搜索以及社交网络检测机构(NewsWhip)数据分析,随着特朗普胜选形势逐渐明朗,发迹于韩国的“4B”运动,也成为美国社交媒体平台的热门搜索词。

在此前《现代“猎巫”:她连反抗都带着自毁倾向,为什么他还会炸毛?》一文中有详解,感兴趣可前往了解~

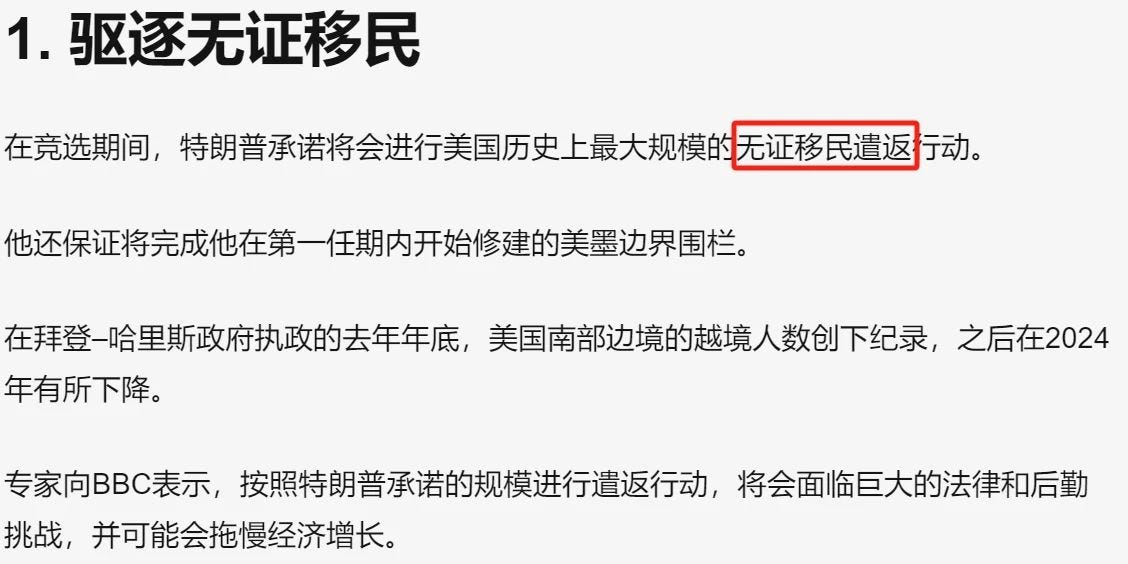

“4B”即代表“四不”:

不与男性约会、不发生性行为、不结婚、不生育

有些女性以剃光头的方式来抗议特朗普胜选,有些“4B”的运动参与者则在TikTok、Facebook等社交媒体上号召女性“远离男人”。

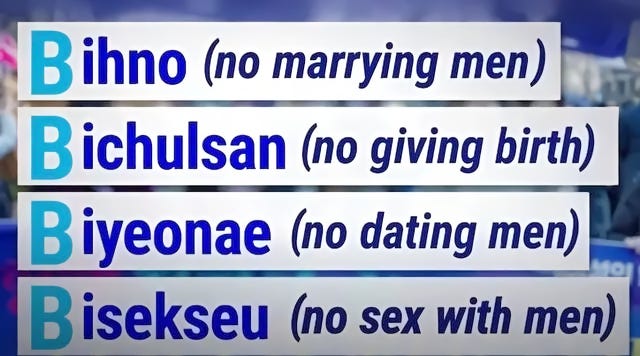

性别意识形态的分化,并非本次美国大选的特定现象,它已成为一个不可忽视的全球性的极化力量。

正如《金融时报》今年发布的《新的全球性别鸿沟正在形成》报道所言:

“在全球多个国家18~29岁的年轻群体中,男女的政治意识形态差异有明显差距,年轻女性趋向自由派(liberal),而年轻男性则愈来愈具保守倾向”。

例如,在英国,尽管年轻群体的政治态度均偏自由派,但女性在移民和种族平等问题的进步倾向比同年龄段的男性高出25%;

美国和德国的年轻女性则比同龄男性分别高出约40%和30%。

其中,最惊人性别政治倾向差距还属韩国:在近十年间,韩国年轻男性急速“向右”,与同龄女性间的差距拉开约55%。

这种性别鸿沟并不会简单转化为选票差异。因为除了性别,选票背后还有许多交叉因素,比如种族、地域、移民等等。但我们确实可以在投票结果中观察到这一分歧。

比如,在2022年韩国大选中,18~29岁选民中,58.7%的男性支持尹锡悦(代表国力党),而58%的女性支持李在明(代表共同民主党)。

在今年《经济学人》发表的《年轻男女为何渐行渐远?》一文中也可以看到,除了政治倾向,年轻群体的性别鸿沟也反映在两性相互间的看法上:

相比年长一辈,年轻一辈男性更加认同“女性权益进步已经开始越界、侵害到男性的机会”、“相比女性,现代男性生存更为艰难“。

而在我国,年轻男性与年长男性群体观念并无明显差异,都认同“男性应该事业为重,女人应该家庭为重”,以及“经济下行时,应该首先解雇女性员工”。

只是,中国年轻女性群体,相比自己母亲那一代人更具进步性、更有平权意识。

总而言之,在年轻一代人群中,女性越来越自由进步,男性越来越保守。

性别鸿沟已成为长期持续存在的社会现象,女男在意识形态上的观念差异也不再仅局限于性别议题。

02 性别议题凸显:20世纪批判理论的遗产与遗留问题

从整个世界格局上来看,20世纪后半叶有三大批判性议题的主轴:阶级、种族与性别。

阶级问题,在上世纪末的“告别革命”与“审判革命”中已经失去了公共讨论的合法性。

尽管我们可以谈论阶层固化、贫富差距,但与革命紧密关联的阶级议题,似乎成了一种被禁止言说、或人们默契避讳的话题。

这背后的原因既包含革命年代留下的创伤记忆,也与冷战格局崩塌之后整个国际政治格局重心变化相关。

再谈阶级问题,要么显得太过老旧陈腐,要么太过政治敏感、容易触犯“警戒”。

而种族问题,则在全球恐怖主义与反恐怖主义的制衡背景下沦为一种“现代兵器”,不再具备纯粹的民族独立、民族自决的进步性与革命性。

当阶级与种族议题日渐褪色,性别议题则成为唯一具有“合法性”的批判性议题,同时也是20世纪延续至今仍饱含能量与发展性的“斗争”成果。

如果着眼于国内的性别议题与女权逻辑,我们会发现一个深刻的矛盾:

拥护西方女权主义的人,将自由主义作为制度批判强有力的武器。

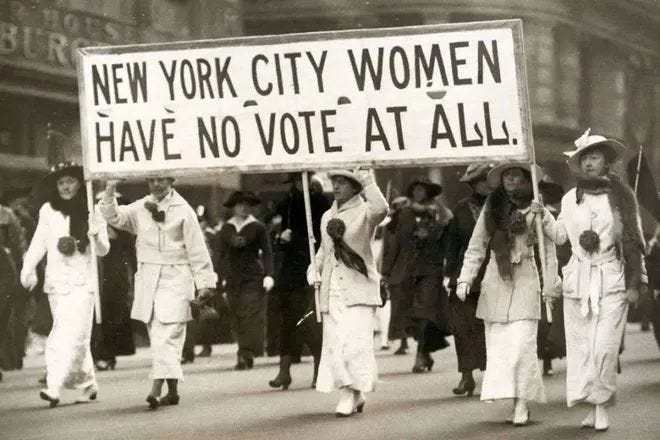

她们看见的是西方女权运动者在过去两百年间抛头颅、洒热血争取到的受教育权、选举权、继承权等男性天然拥有的公民权。

却不愿承认我国历史进程中实实在在发生过的妇女解放运动与相应成果。

回看自身发现,女性应得权利的实现还遥遥无期。

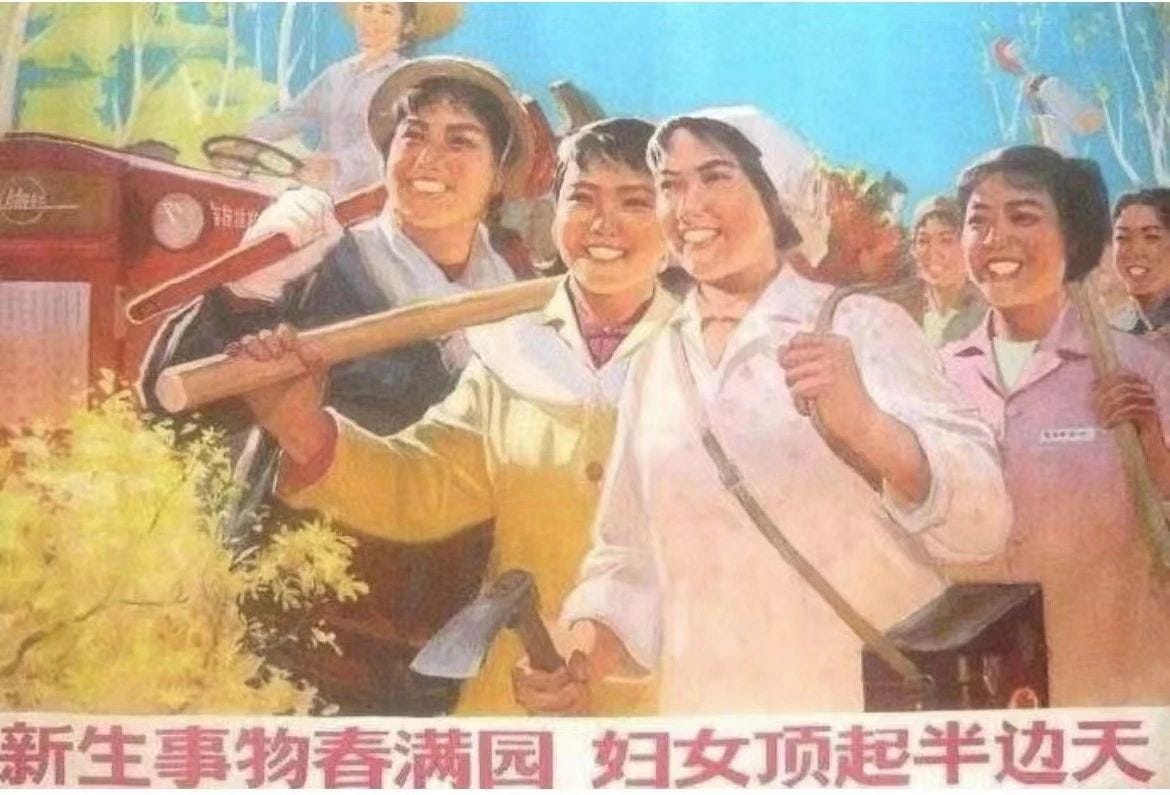

而反对学习西方女权实践者,则会强调我国在上世纪60年代所经历的妇女解放运动:

废除包办婚姻,废除多妻制,实现男女平等,同工同酬等。

虽然是通过国家暴力行为、而不是由女性群体自行发起的解放运动,但对比前辈人,女性地位确实获得了一定程度提升。

在那个“妇女能顶半边天”的年代,男女平等似乎已经成为某种既得的革命成果。

这两类观点最终产生的根本分歧就在于“男女是否已经实现平等?女权到底是为了争取平权还是特权?”。

在英国、法国、美国等西方国家,女权运动是作为独立一支、在取得资产阶级革命胜利之后,由女性群体发起的一波又一波艰难的夺权斗争。

这也使得西方女性主义后面有了更多超越自由主义范畴之外的延申与发展,比如对少数族裔女性、性少数女性的关注等。

然而,与西方国家现代化进程不同,大多非西方国家的民族解放运动与妇女解放运动是同步发生的。

这也使得妇女解放运动的成效具有天然局限性,也容易被更大的矛盾所掩盖。

比如,针对欠发达国家的民族解放运动而言,当时实现妇女解放的主要目标是为了服务生产力解放,而不是以兑现女性应得权利为初衷。

因此,我们很难在上述两类女权立场中“选边站”。

即使对标西方自由主义女权,我国的女权发展依旧滞后,更别提将上世纪的革命成果作为男女平权的终点。

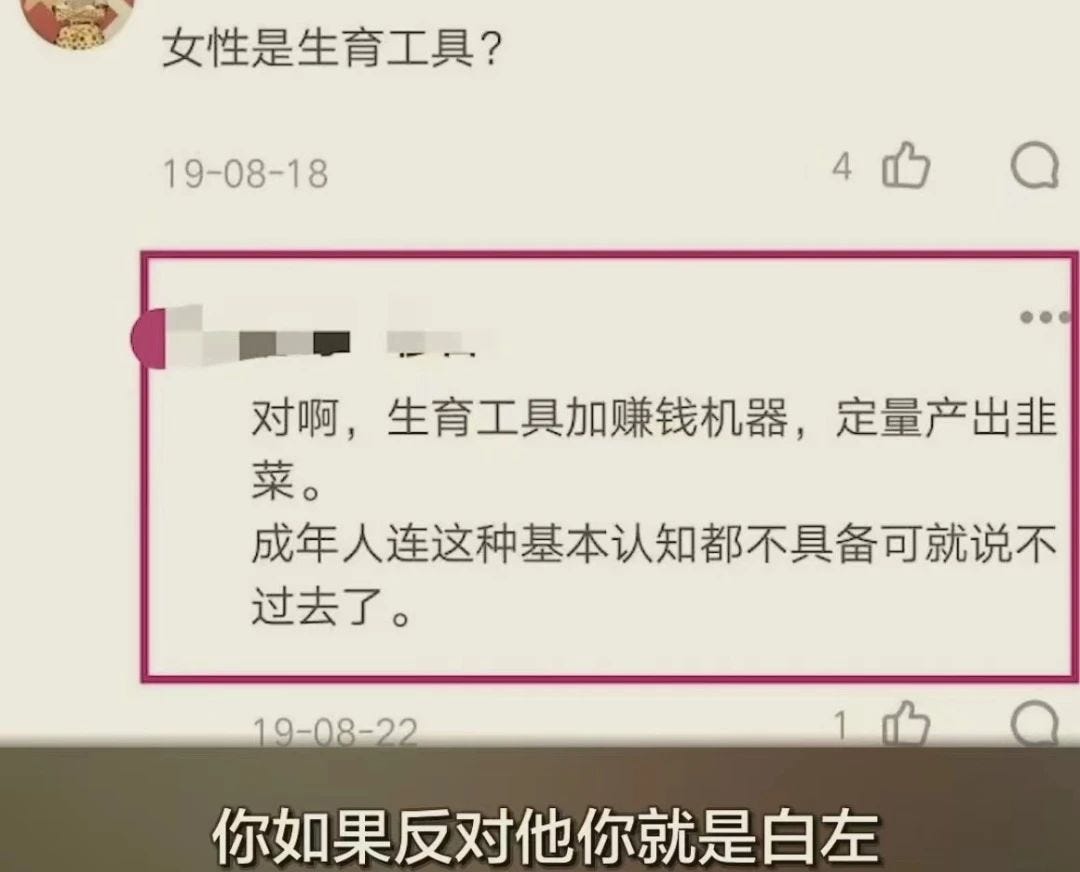

除上述两类观点外,还有一类看似具有批判性实则十分有毒的立场,需要值得警惕。

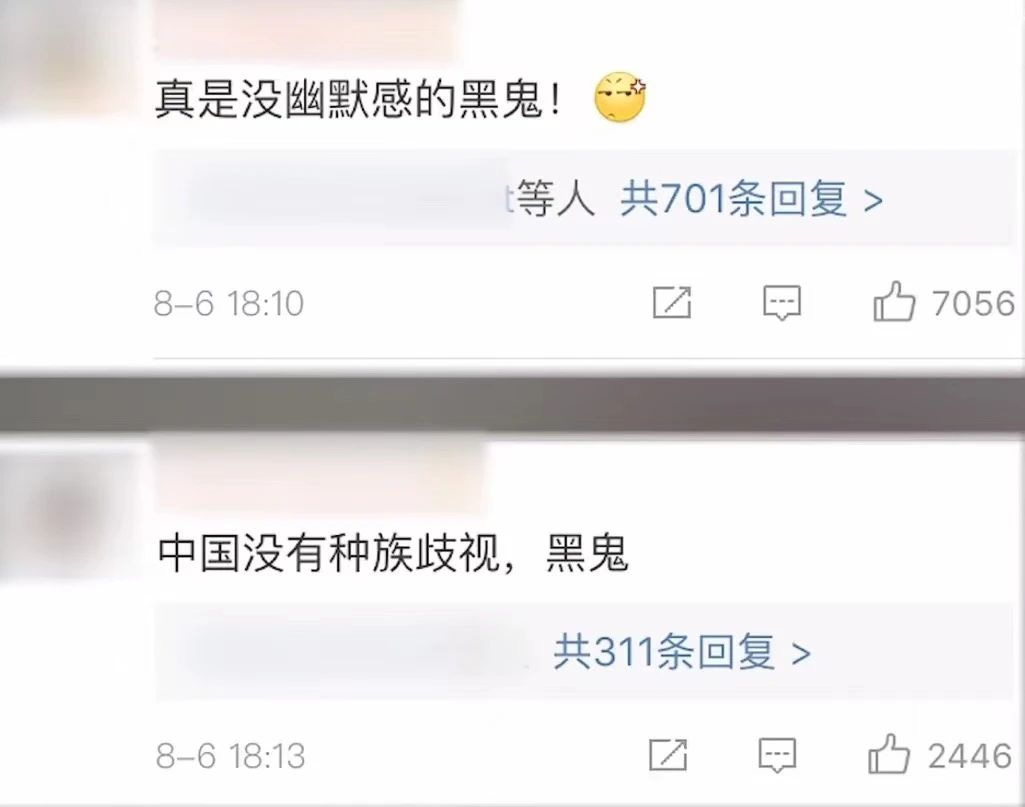

表面上是对西方文化语境的批判性审视,比如将国内对阶级、性别、种族议题的讨论全部纳入“西方政治正确的阴谋论”中,从而反对政治正确。

这类观点看似是跳出框架之外的“清醒发言”,实则只是和稀泥、将自身赤裸的歧视与偏见行为合理化。

典型的小学生吵架逻辑,“你支持/反对XX,那你就是白左”等等。

03 下探“性别鸿沟”:聚光灯下的时代症结

“性别鸿沟”看似是单纯的性别叙事,但实际上,性别鸿沟难以弥合的根本原因不在于男女双方的撕扯与分裂。

它更是现代社会“症结”复杂性的集中体现,不是“头痛医头,脚痛医脚”的简单问诊就可以理解和解决的。

男性气质的存在危机

在当代,父权文化对男性的角色期望始终存在,强调“主导、进攻、强大”的男子汉气概,以及获得世俗意义上的事业成就、美满家庭。

在主流评价体系中,大多数男性依旧以此为目标、孜孜不倦。

然而,随着女性主义的崛起以及女性经济地位的提升,她们率先开始冲击父权制既定的性别角色期望。

比如“男主外,女主内”的传统家庭分工模式被打破,男性被要求更多地参与家庭事务;

在两性关系中,女性不再是被动的客体,男性也失去了主导与控制女性的特权。

男人们徘徊于传统期望与现代要求之间,内心矛盾且不安。

与其说他们为“不知道好男人的标准是什么”感到困惑,不如说他们更焦虑于男性气质危机背后群体优越地位的失落。

经济停滞助长“零和心理”&阶层固化分配机制调节失灵

英国学者Alice Evans在《性别大分化》一书中阐释道:

“年轻时经历过高速经济增长的人、目睹并经历过向上流动的人,更有可能相信每个人都能茁壮成长,而经济不稳定滋生了嫉妒、竞争和零和心态”。

如今我们共同面临经济下行的大环境,外部的危机境况催生了群体内部的竞争意识。

同时,全球化和技术革命改变了劳动力市场结构,使得某些传统上由男性主导的职业面临巨大挑战。这也加剧了他们对未来不确定性的担忧。

当“蛋糕”有限的时候,人们就会格外警惕和排斥共同参与瓜分蛋糕的她人。

看到越来越多女性加入到市场化劳动中,男性感受到的是来自女性竞争者的威胁与剥夺。

这就好比在经济退行期,反对移民与仇恨女性的声音总是格外刺耳。

但这并不意味着只要实现经济发展就能根除这一性别矛盾。

“蛋糕”的大小只影响男人分“蛋糕”的心情,如果没有从根本上改变两性利益的分配机制,女性依旧难以获得公平的份额。

由此,也引申出另一层难以突破的阻碍,即“阶层固化”。

阶层固化最直接的影响就是,人们丧失了阶层流动的心理预期与可实现性。

分配机制只会不断重复既定的模式,“让富有的人更富,让贫穷的人更穷”。

人们不再将矛头指向上层,因为大家深知权贵难以撼动,便只能以防守与竞争的姿态来抗衡同一阶层、以歧视与压迫的姿态防止下层的“策反”。

而女性群体,不过是男性在对应的各阶层中率先被排斥和放弃的对象罢了。

大众传媒“回音室”&意见领袖“涟漪”效应

性别两极分化的另一个重要原因就是“同温层效应”。

“同温层效应”:

也被称作“回音室效应”,指在网络空间内,人们经常接触相对同质化的信息和人群,听到相似的评论,倾向于将其当作普遍的真相和真理,不知不觉中窄化自己的眼界和理解,走向故步自封甚至偏执极化。

具体危害:

→囿于信息茧房,加深偏见:人们倾向于选择并相信与自己观念相近的信息,将自己支持的观点视为普遍、正确与合理的真理。

→缺乏批判,固步自封:只关注自己喜欢的信息,排斥差异、敌视反向立场,无法进行批判性的自主思考。

→偏激情绪,丧失理性:在社交媒体上,意见相近的声音不断重复,令大多数人认为这些扭曲的故事就是事实的全部,导致偏激情绪,人们难以做出理性决策。

→团体极化,敌意浓厚:当人们形成具有共同意志的小团体后,在内部会不断加强对相同观念的认知,对外则会表现出敌意与对立。而在性别议题上,网络上的“回音室效应”更是极具危害。

当一件具有性别争议的话题出现时,网络舆论立刻形成对立之势、开始男女攻讦,很难看到顾及双方立场、客观理性的声音。

尽管不排除有人故意利用性别对立制造话题、蹭热度,但造成网络舆论性别分化的罪魁祸首还是“网络回音室”的机制本身。

首先,基于用户偏好大数据以及精心设计的算法,社交媒体平台本身就具有性别隔离的属性。

比如小红书的用户群体偏向女性,虎扑论坛偏向男性。

哪怕在同一个平台,注册用户为女性/男性所得到的推荐内容、评论区呈现的信息也有所差异。

这就使得即使针对同一事件,男女接收到的舆论观点也有所区隔。

而信息茧房的存在又会阻碍相反立场的观点进入,从而不断加强女男对各自获取信息的认可度。

其次,在争议性话题上,同性之间往往更容易产生共鸣、达成一致观点。

而在“回音室效应”的加持下,女男双方会更加着眼于性别群体内部的声音,而厌女/厌男的观点也很容易在拥有相似立场的人群中获得支持与回应。

从而导致“厌女的更加厌女,厌男的更加厌男”的群体极化。

除了类似于杨笠京东代言的争议性话题,这些回音室也会传播更加日常的性别话题。

比如女性谈论“反男性凝视”、“预防性骚扰”、“反PUA”等;男性发表各种厌女言论,如蔑视“拜金女”、嘲讽“女司机”等。

正是在社交媒体“同温层”的助推下,两性性别意识形态变得越来越两极分化。

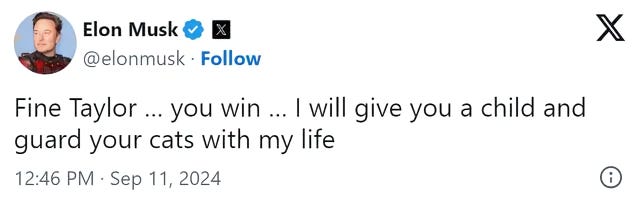

不仅如此,互联网上的意见领袖更起到加深性别对立的“推波助澜”的作用。

例如,今年9月马斯克发了一则极具冒犯性的推特,隔空喊话Taylor Swift“要给她个孩子,并用生命守护她的猫”。

这一言论瞬间在内外网上激起一众声讨,许多外媒甚至直接将其定义为“性骚扰”。

巨星效应或者说名人效应,本身就能够放大其个人观点及立场,还会由此产生影响大众的“涟漪”。

有人声讨便有人声援,政治角逐的聚光灯之外,则是普通民众的“性别战场”。

后天同心理缺陷,男性缺乏共情意愿

除了上述外界因素,还有一类最容易被忽视、却十分关键的要素,在阻碍两性建立平等理性对话——那就是“同理心”,即对她人处境的共情能力。

人们普遍认为,女性的共情能力强于男性,并将其视作与生俱来的天赋。

但事实是,共情能力是需要且可以在后天习得的。

女性之所以从行为表现上更具有同理心,除了出于作为母亲抚育后代的基因选择之外,更多还是被社会文化及家庭教育“驯化”的结果。

父权文化期待的女性特质就是温柔体贴、善解人意,其目的是为了更好地成就他人。自然共情能力也是服务于此目的。

相反,男性向来被当作公共社会的主体,父权文化要求他们“理性”、“客观”,关注家国大事而不困于儿女私情。他们不需要考虑她人感受,更没习得情感觉察的能力。

而在东亚社会,孩子从小就被灌输“男女有别”的性别观念,叠加我国独生子女的政策及时代背景,年轻一代男性更是成长于性别区隔的环境中。

这也使得他们更难体察女性与男性之间的差异,更难想象和理解女性的挫折。

根据“共情理论”相关研究:很多男性认为,接纳或理解对方会削弱自己的地位,让自己失去权力或控制,从而抗拒与女性共情。

由于缺乏后天习得的共情能力与意愿以及缺乏对女性经验的体察,男性难以在情感层面去体会女性的处境。

当她们描述自己感受到的不安、不公、恐惧、愤怒等情感时,男性只觉得是女人在“夸大其词”、“矫情做作”。

就比如,当性侵、家暴、谋杀等触发女性集体性别创伤的事件发生时,男性总是难以理解女性为何如此反应激烈,他们更难以共情当事人的被动与无奈。

他们中的部分人甚至还会用调笑戏谑、玩梗的方式来弱化女性的痛苦表达。

比如杭州杀妻案衍生出的令人发指的“化粪池警告”等玩笑。

**********

我们能够共情具体的人,但面对由个体组成的群体时,我们批判和抨击的对象就被去人格化了。

如果你看到自己的母亲,年过半百仍被困在以爱为名的家庭束缚中,照顾儿孙、操持家务、没有机会寻找自我;

如果你看到自己的女友,工作认真、能力优秀、尽心履职,但仍会在酒局聚会上遭受来自客户、领导的性骚扰;

如果你看到自己的妻子,在应聘时因已婚未育或怀孕哺乳造成的空窗期而被市场排挤,人到中年只能被迫降薪、打零工甚至无奈回归家庭;

如果你看到自己的姐妹,她们从小就忍受着不为你所知所感的差别待遇,小时候她红包里的压岁钱永远比你少,长大后承载童年记忆的家也成了回不去的“娘家”,娘家的房子和土地更没有她的份。这些都是我身边女性友人的真实遭遇,这些也只是她们遭受不公待遇的冰山一角。

如果你以为这是少数、或者不曾听说,或许是时候和自己的母亲、伴侣、姐妹好好聊聊了。她们不是没有经历这一切,大概率是遭遇了不公对待却无处言说。

看清性别鸿沟,不是为了继续任由裂痕蔓延,而是为了某一天可以不再撕裂与对立、逐渐走向彼此。

【性别迷思】,下期再见

下期我们最后聊聊:在性别秩序重塑的背景之下,男性如何现代化?

与【第一人称她】永不失联:

Newsletter订阅链接:https://substack.com/@shecho(需科学/上网)

Medium主页链接: https://medium.com/@SHEcho.2025(需科学/上网)

微信公众号/知乎/小红书:搜索“第一人称她”

联系邮箱:shecho2025@126.com / shirleyhwang@proton.me(欢迎投稿来信及合作洽谈)