前面花了4期的篇幅探讨【现代性别鸿沟】的形成过程、现状、原因以及未来展望。

我们可以看到,无论是基于现实生活的性别议题、还是对性别理论的探讨,男女性别对立情绪很容易一点即爆,最终升级为各种形式的“性别战争”。

在此背景下,诞生了一对形似概念——“厌男”与“厌女”。

它们充当起两性相互攻讦的“武器”,同时也成为被对方批判的“原因”:因为你厌男/厌女,所以我要厌女/厌男。

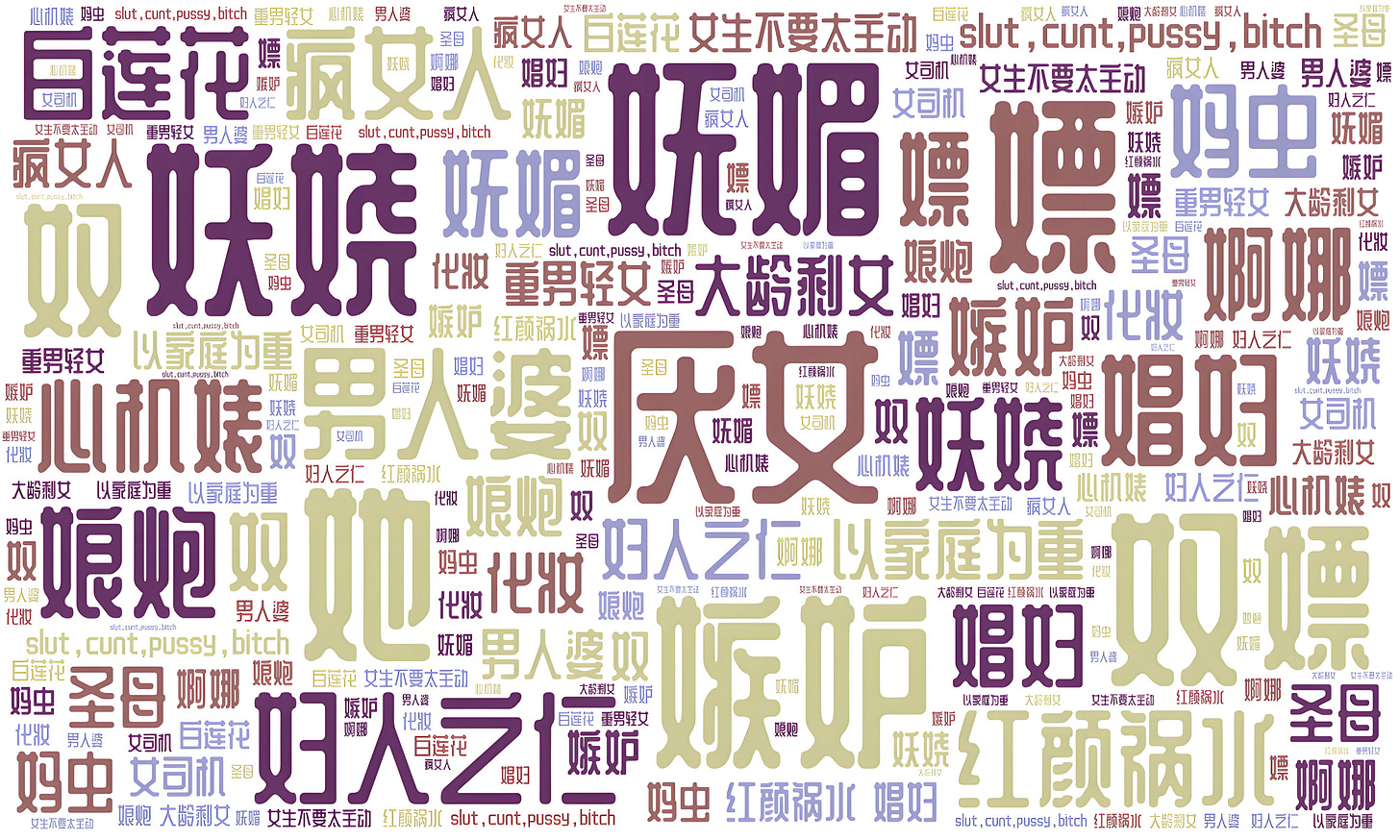

这对性别词汇纠缠在一起,经过一场场性别纷争,已逐渐变得概念模糊、“词不达意”,甚至有被滥用、沦为性别攻击工具之嫌。

借由对“厌女&厌男”这对性别词汇及其背后的社会现象的解析与重新理解,我们更进一步洞悉父权制的现代化异变:

它如何以幽微而狡黠的方式让女性与男性套上锁链、在性别叙事中作“困兽斗”。

接下来将用4篇的篇幅,来厘清性别迷思:

01 男性说“尊重女性、爱女性”却仍被指控“厌女”,那“厌女”到底意味着什么?

02 当女性说“我厌男”时,她们到底在表达什么?到底何为“厌男”?

03 厌女与厌男有何本质区别?它们是否只是性别镜像翻转的孪生概念?

04 如今互联网舆论环境中的“厌女”与“厌男”又有哪些新的内涵?在性别主义词汇不断被创造、创新的当下,有什么需要我们尤其警惕和关注的?01 “厌女”:由病态心理到权力结构,由情感憎恶到系统压迫

“厌女”(Misogyny)一词,源于希腊语μισογυνία(misogunia),由“憎恶、仇恨”(μισος,misos)和“女性”(γυνε,gyne)组成,直译为“憎恶女性”。

在许多科普与文学作品中,“Misogyny”被翻译成“厌女症/厌女情结”。

“厌女”被视作个别主体所拥有的一种病态心理——他们仅仅因为对方是女性就倾向于仇视、憎恶、蔑视她们。

然而,这种阐释存在明显的缺漏:

它无法解释为什么大多数厌女者不仅讨厌女性,他们还讨厌不够“男人”的男性、或比他们自身条件更优越的男性;

他们也并非讨厌所有的女性,而是讨厌不像“女人”的女性、讨厌不把他们当回事儿的女性。

不仅如此,仅从心理学角度来定义厌女,会使人们对厌女的理解变得过于肤浅和单薄,难以触及最核心的问题——权力结构的不平等。

正如凯特·曼恩所言:

“这个天真式的解释太过心理主义,只把厌女当作心理学上的不健康或不理性状态,而忽略了厌

女其实是在一个社会权力体系下的系统面向,诠释的是父权意识形态对女性的宰制。”早期的“厌女”确实强调的是一种男性对女性主观情感上的厌恶、憎恨与蔑视。

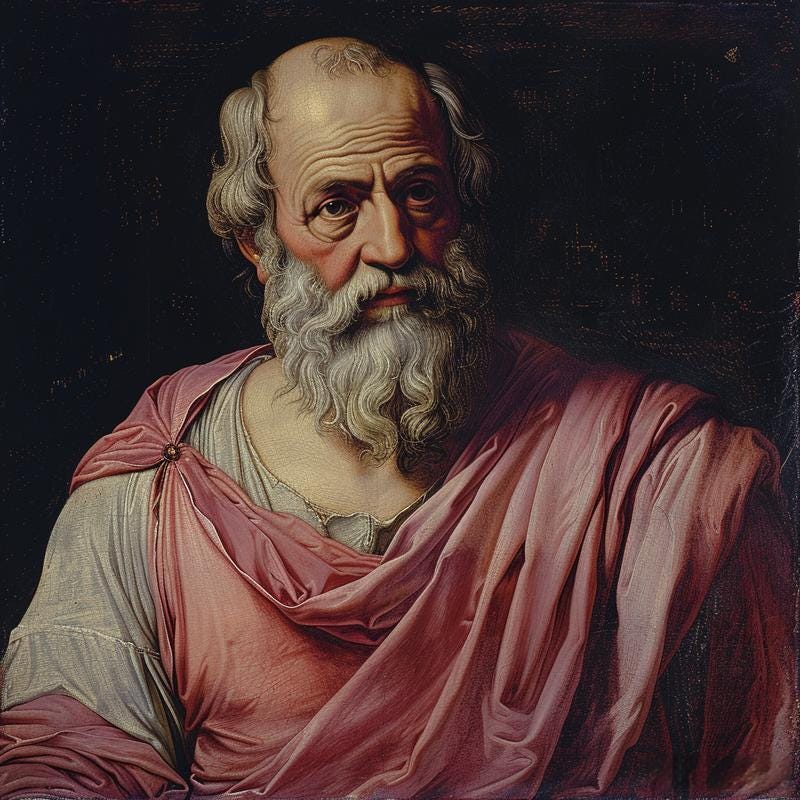

比如,古希腊先哲亚里士多德就提出“女性劣等论”,他认为:

“无论在生理构造、个人能力还是道德上,女性都不如男性。因此,女性应该服从男性的统治,并在家庭和社会中扮演好辅佐与服务男性的角色。”

他的观点与我国以孔子为代表的儒家思想不谋而合,最经典的当属那句“唯女子与小人难养也”。

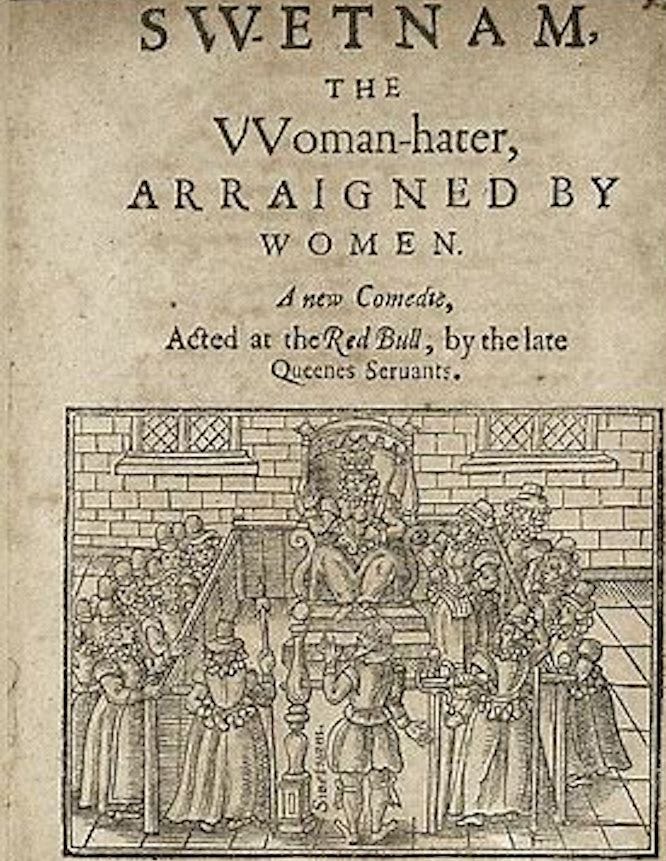

再比如,1615年,英国击剑家约瑟夫·斯威特南(Joseph Swetnam)出版了一本光看名字都令人愤怒的小册子——《对淫荡、闲散、固执和不忠的妇女的责难》。

他毫不避讳地发表针对全体女性的贬低性言论:“我说的不是女人中最好或最坏的那些,而是她们绝大部分都这样。”

当时的女性深受冒犯,许多女性作家们进行联合创作、对此予以回击。

其中,最具影响力的是在英国红牛剧院上演的一部戏剧——《被女性审判的厌女者斯威特南》,斯威特南在剧中的角色就被称为“Misogynos”(厌女者)。

这也是“厌女”英语词汇“misogyny”能追溯到的最早的来源。

直到上世纪70年代第二波女性主义运动,“厌女”的内涵才逐渐由“woman-hating(女性憎恶)”扩展到对整个父权系统的控诉:

厌女是结构性问题,并不需要个体具备自发的、对女性的仇恨情绪才会厌女;

就算不承认自己厌女,但在环境的浸染中我们也是被动的厌女者(无论男女),因为传统社会环境就是以厌女的方式构建起来的。在第二波女性主义浪潮后的数十年里,“厌女”被用于分析各类文学、艺术、心理、哲学等领域的经典著作,也最终成为女性主义研究、解构父权制度的基础与核心术语。

随着“性别”视角的扩展,我们清晰地看见一个围绕男性构建的历史——在那里,女性被遗忘了太久、被无视了太久、被侮辱了太久。

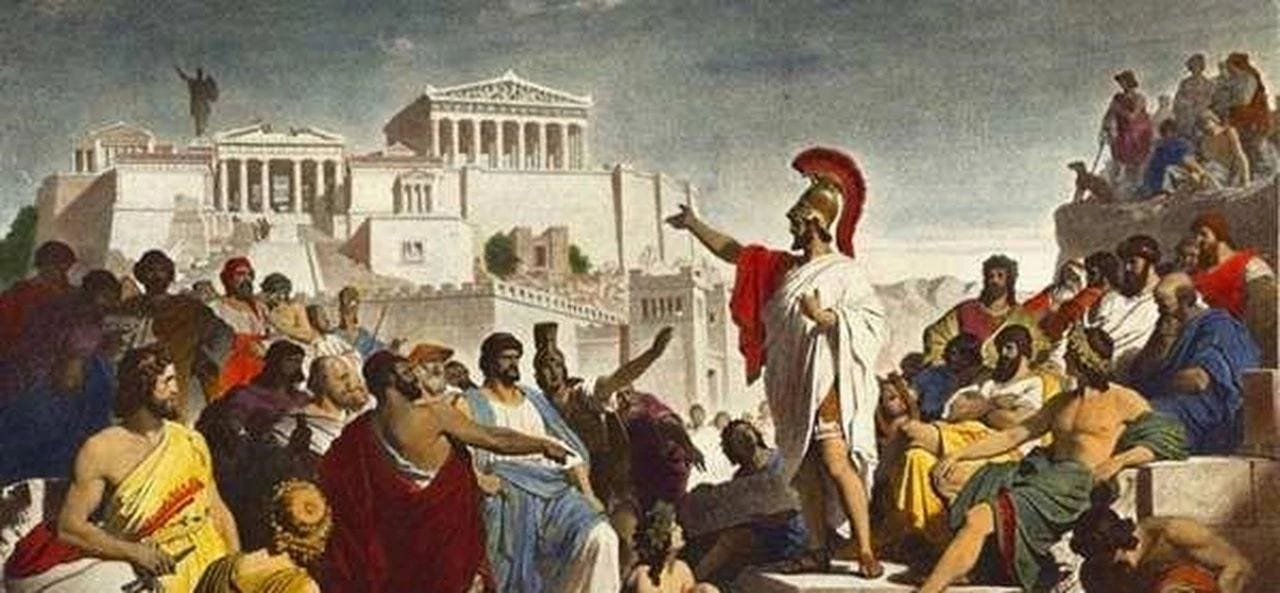

从雅典城邦民主政治、到欧洲启蒙运动、美国独立宣言,女性都被排除在“人生而平等”的“人”的范畴之外。

参政权、工作权、受教育权、财产权、婚姻权、生育权等......

这些男人/男性公民与生俱来的权利、这些放在法律条文里的权利、这些利用过女性劳动却不予以兑现的权利,竟是需要女性用汗水与血泪去争取的“从无到有”。

而在我国漫长的封建父权统治下,“男尊女卑”、“三从四德”的性别秩序已浸入文化基底。

哪怕到了现代,父权制的幽灵也能通过各种方式再度复活:权色交易、钱色交易、性别暴力、就业歧视、母职枷锁等等。

我们当然明白,性别切口绝不是观察世界的唯一视角,性别压迫也绝不是唯一的压迫形式。

金伯利·克伦肖的“交叉性理论”提醒我们:

性别压迫往往和其他维度的压迫同时交叉缠连在一起,诸如阶级、种族、性取向、婚姻状况、身体状况(残疾等)、经济和社会地位等都可以产生压迫,共同产生作用。

性别压迫是父权制构建的根基,而“厌女”所论述的也并非单一的性别问题。它只是一个切口,背后盘踞着各种权力体系。当性别规范同其他形式的权力体系相结合时,便会产生各种各样的压迫。比如针对黑人女性、跨性别女性、非婚生育女性的厌女等等。

对“厌女”的理解,早就超出了个体心理与主观情绪的范畴。

当我们谈论“厌女”,谈论的不是具体男性的情绪与态度,而是对父权与男权的权力系统的批判。

02 父权制的“三角装置”:性别歧视、厌女与男性同性社会性欲望

要了解父权制的运作机制、了解女性是如何遭受父权制系统性的压迫,首先得明确一点:

“厌女”并非等同于父权制、也不是父权制唯一的“打手”,它只是维护父权系统的“执行环节”。

同“厌女”一起,还有另外两套用来巩固与维系父权制的工具:“性别歧视”与“男性同性社会性欲望”。

性别歧视:父权制的“立法部门”

“性别歧视”是一套信念系统,是父权制在理论和意识形态层面的分支。

包括一系列“男人应该如何,女人应该如何?”的父权规范和期望。

比如男性对女性拥有支配控制权、划分男性拥有权威或权力的领域等(Kate Manne)。

性别歧视不是明目张胆地直接定义“不公平”,而是将“不公平”通过文化习俗、社会制度等方式合理化。

最常用的手段就是将男女社会角色的差异归因于男女生理构造的差异。

由于生理差异是天生命定的,将它放在前因的位置上就很难被证伪。这就好比“先有鸡,还是先有蛋”的问题,前因后果难以验证。

尽管我们如今能够有意识地去区分“生理性别”与“社会性别”、“性取向”,更多关注个体自身的身份认同,但不可否认的是:

“性别歧视”为父权制奠定了“应然”的道德基础,在意识到自己的性别身份之前,男与女就分别嵌入到早就安排好的、不平等的社会角色中了。

厌女:父权制的“执法部门”

“厌女”是具体的行动与心理活动,是父权制在执行层面的分支。

在男性身上表现为“女性蔑视”(既鄙夷又渴望),不将女人视为与自己同等的性的主体,而是将女人客体化、他者化;

在女性身上则表现为“自我厌恶”,认为女性是弱者、受人鄙视。

——上野千鹤子/朱迪斯·巴特勒“厌女”不是关于男性对女性的主观敌意或憎恨,而是关于【控制和惩罚挑战男性主导地位女性】的制度与环境:

“厌女”奖励那些强化性别歧视现状的女性,并惩罚违背父权规范与期望的女性。

比如“撒娇的女人最好命”vs.“没人要的男人婆”。

“厌女”的实质是权力运作。它用一套服务于男性的执行准则,来确保性别歧视所设定的“男性主导角色”的稳固。

男性同性社会性欲望:父权制的“司法部门”

男性同性社会性欲望,是父权制用以【上承“性别歧视”章程要求、下启“厌女”惩处措施】的“裁判环节”:

是否可以获得【作为“性主体”的男性】间的相互认可。

对男人的最高评价,不是来自异性,而是来自其他男人的承认、评价和赞赏,而对一个男性最大的侮辱则是说他“像个女的”。

男人最恐惧的,就是“被女性化”,即性的主体地位的失落。

在这个由性主体成员构成的世界里,主体成员的客体化现象一旦发生,就意味着丧失在男性集团中的成员资格。

这也是为什么所谓的“直男”更“恐同”,他们害怕的不是具体的人,而是自己有可能因集团中出现“异端”、“叛徒”被人质疑为同类而被驱逐。

在这层语境下,“女性”已不再是一种生理性别,而是一种作为客体、下位者的“处境”。无论男人女人,谁都有可能变成“女性”,从而遭到男性集团的排挤。

综上,我们再简要梳理一下父权制“三角装置”的关系。

“性别歧视”是父权制的“立法部门”:

为了合理化与正当化父权社会关系与期望而存在(即“女/男性天生如何”、“女/男性应该如何”)。

“厌女”是父权制的“执法部门”:

其功能是监督和执行“性别歧视”所设定的性别规范和期望,并对违反相应设定的女性实施惩罚;

“男性同性社会性欲望”是父权制的“司法部门”:

用来划定需要被裁决与审判的对象,即依照性别歧视的“规定”、以厌女为执行基础(由同性恋憎恶来维系),判断哪些人可以进入男性集团,哪些应该被划归为需要“被执行”的“女性”(包含男同性恋)。

以上合力,便完成了最严密、系统的社会性男性同盟,从而从全方位保障了男性的特权及超越地位。

03 如重力、如空气般的“厌女”

基于上述,我们不难理解,其实父权体制并非铁板一块的强硬规定,它有着精密灵活的运作系统。

它可以借由男性同盟者的话语,不断创造出各种针对女性的性别规范,对不顺从规范者也有一整套“厌女”的威胁与惩罚措施。

借曼恩的原话:

“父权制并非惩罚所有的女人,而是惩罚那些违反父权要求与期望的女人。

只是这种策略无形中对所有女性产生了‘寒蝉效应’,进而不知不觉让女性內化了这套价值。”厌女如同重力、如同空气一般,弥散在我们身边,所有人都浸淫其中。有人觉察警醒、与之对抗;大多数人无知无觉、追随体制,成为父权压迫的“共犯”。

厌女的表现形式多种多样,包括但不限于:贬低女性地位、质疑女性能力、看低女性特质、性化物化女性、固化女性角色、实施性别暴力(性骚扰、猥亵、强奸、谋杀等)。

厌女浸染的领域也难以穷尽,比如语言文字、艺术创作、社会习俗、主流审美、家庭教育、媒体广告、职场工作、公共政策等等。

厌女波及的人群也十分广泛,如上野千鹤子在《厌女:日本女性的嫌恶》一书中所列举:

不止男人厌女、女人也厌女;跨性别的女性厌女、跨性别的男性也厌女;父亲厌女、母亲厌女、女儿也厌女;无人气的Incel厌女、高人气的Alpha男也厌女、儿童性侵犯者也厌女;上至皇室厌女、下至民间春宫画厌女。

下面梳理汇总了一些不同类型的“厌女”现象,无法穷举,仅作参考和自我检视:

男性的厌女是施加给她人的,此举不会对自身造成任何痛苦或伤害,他们也因此可以毫无感知。

而女性的厌女则是对自我的质疑、贬低与厌恶。怀着自我嫌恶生活下去,对任何人而言都是一件艰难且痛苦的事。

正因如此,女性对自身性别角色的认知是十分矛盾和反人性的。

如果女性接受父权体制的角色设定,那么她就会失去真实的自我与欲望,沦为他人的附庸和工具;

但如果不接受“女性”设定,她又会受到来自整个体制、来自男女双方的批判与惩罚。

女性要想克服自身的厌女,最重要的就是从“向系统、向男性寻求认同”转变为“向自己寻求认同”。

在烦恼“女性何为”之前,先学会“好好做人”,优点也好、缺点也好,都是基于“人”而非“女人”的标准去审视。

学会接纳与欣赏自己作为个体的独特性,学会用“第一人称”的主体思维去思考。不再讨好迎合某(些)人,也不需要逼迫自己嵌入某种社会角色之中。

而对于男性,很抱歉,就算你坚定地表达自己对身边女性的尊重与爱慕,你仍有可能因“厌女”而被质询。原因为何?

因为厌女不是个人之举,而是系统的底色,即使这部分看似爱女的男性也可能成为“被动的厌女者”。

如果不想被人批判厌女,男性就不能指望以“那些厌女的人是少数”或“我不会厌女”来自我开脱。

男性不仅要充分觉察和反思自身的厌女性,更要在日常生活中积极主动作为,如遇到上述各类厌女行为时予以回绝或加以抵制。

厌女,是父权体制给予人们的“天赋”,或许连同父权一起抛弃也罢。

【性别迷思】,下期再见

下期我们聊聊【“我厌男”?!】这件事儿。

与【第一人称她】永不失联:

Newsletter订阅链接:https://substack.com/@shecho(需科学/上网)

Medium主页链接: https://medium.com/@SHEcho.2025(需科学/上网)

微信公众号/知乎/小红书:搜索“第一人称她”

联系邮箱:shecho2025@126.com / shirleyhwang@proton.me(欢迎投稿来信及合作洽谈)