【“她与他”为何相看两厌?】系列导读:

共分4篇来解读“厌女”与“厌男”的深层逻辑与现代异变。

01 《厌女的“天赋”:父权制如何塑造理所当然的“不正义”?》

02 《厌男的“合理性”:生而为男,真是他的原罪吗?》

03 《他之剑 vs. 她之盾:“厌男”与“厌女”有同样的杀伤力吗?》

04 如今互联网舆论环境中的“厌女”与“厌男”又有哪些新的内涵?在性别主义词汇不断被创造、创新的当下,有什么需要我们尤其警惕和关注的?

本篇会结合最近互联网持续发酵的“老登评选”、“围剿邵艺辉”事件,以及一位男性读者的私信提问,展开聊聊“厌男”的异化过程以及“厌女”批判是如何扩大化的。

在此基础上,我们再深入一层,探讨【创造女性话语的重要性与必要性】。

01 一名受“厌男”与“厌女”双重困扰的男性读者来信

此前收到一位男性读者的私信,他非常坦诚地向我讲述了自己的性别体验,并提出了一些感到困扰的问题。

在我看来,这些问题也十分具有代表性与洞见性。本系列其实也是对这位读者提出的部分问题的一次集中回应。

作为一名“厌男者”,他深知有毒的男性气质的危害,这使得他无法完全认同与融入男性群体之中。

尽管他对“厌女”文化有着冷静的观察与反思,却由于生理性别为男,他也会遭受来自部分女性群体的不信任、敌意与排斥。

性别群体认同与生理性别的错位,让他时刻有种“两头不是人”、在夹缝中挣扎的无奈感与窒息感。

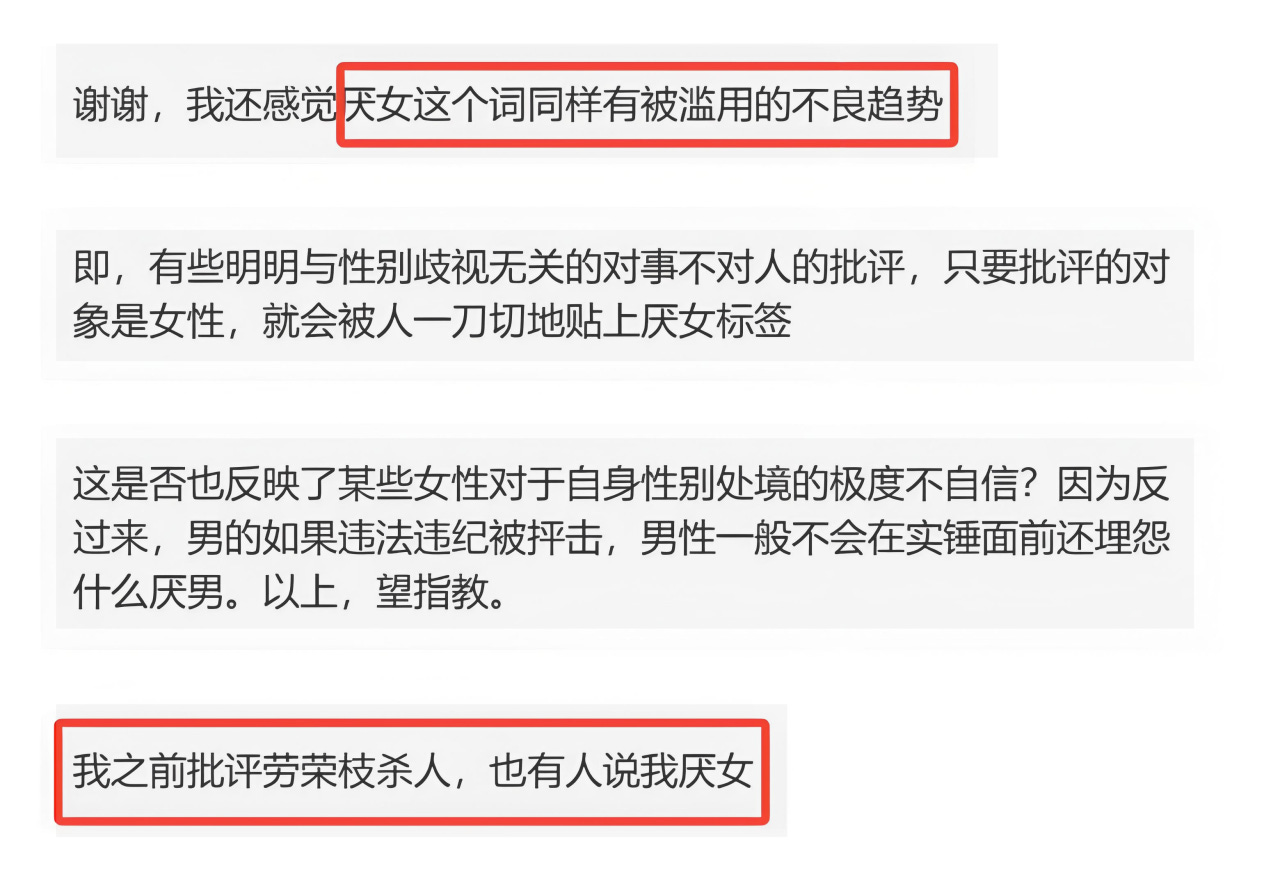

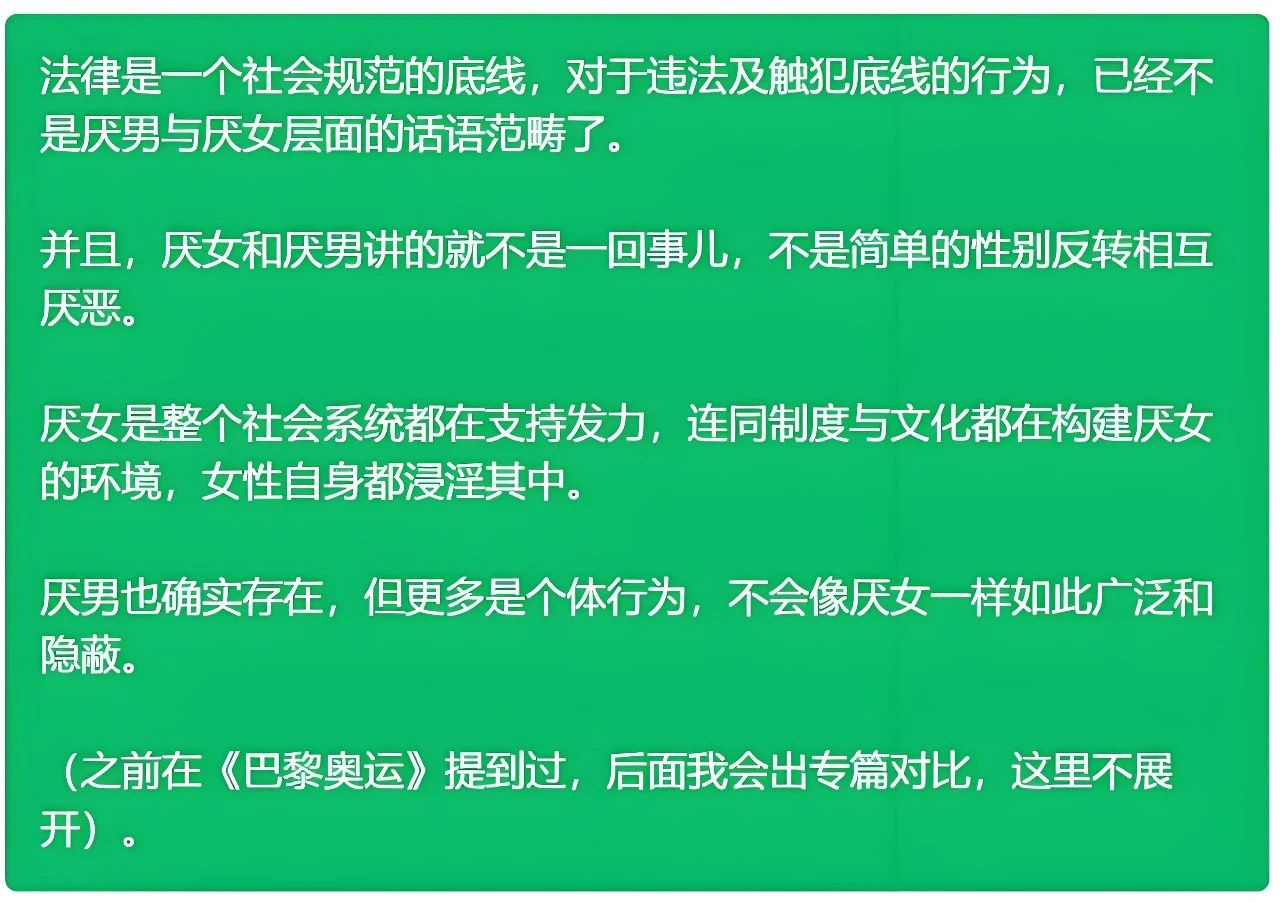

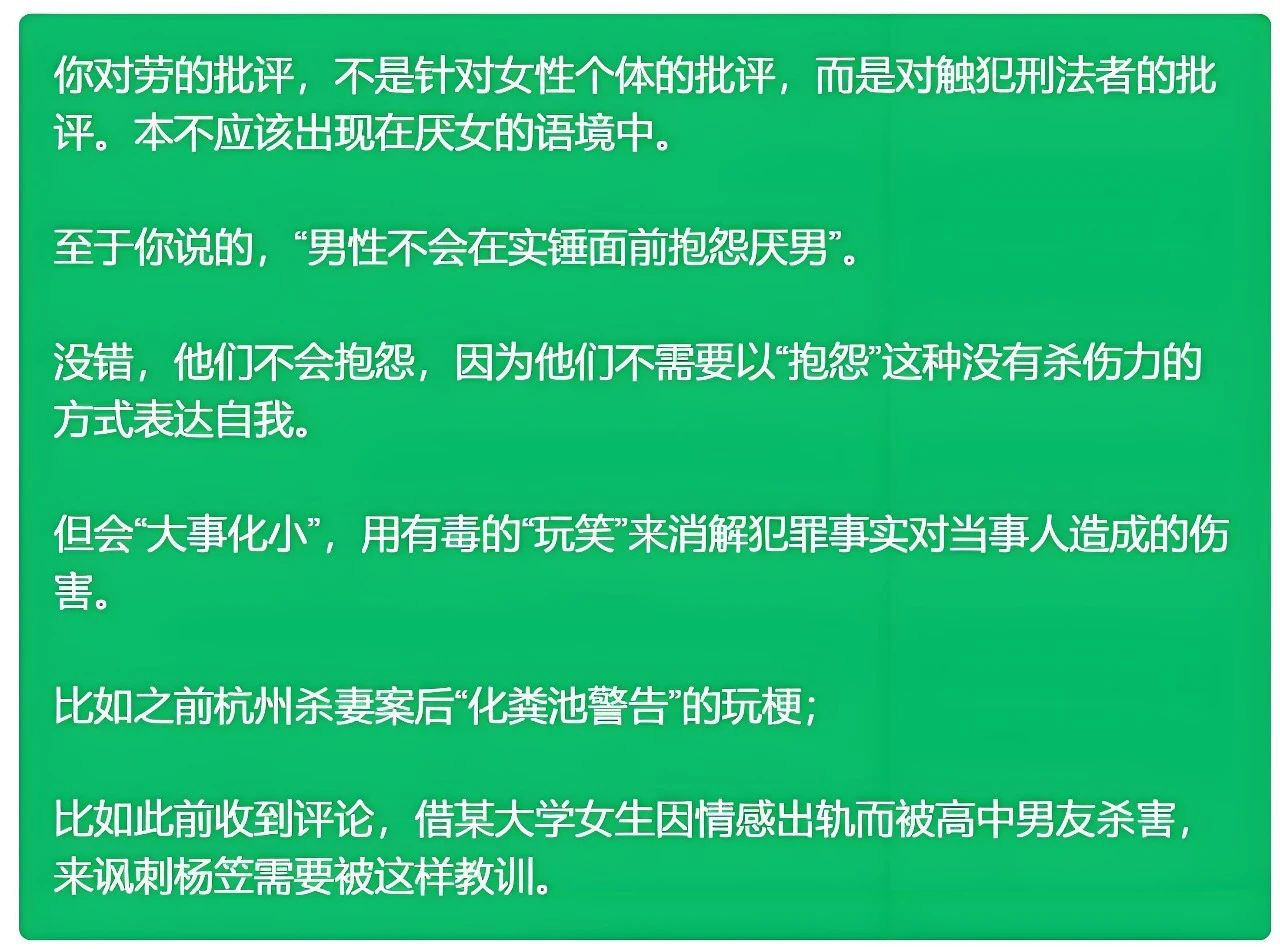

以下是我们探讨的一个关于【厌男与厌女概念滥用】的真实案例。

在这个案例中,这位男性读者被批判“厌女”并不是因为他真的厌女,而是因为他生理性别为男性——作为男性批评女性,哪怕这名女性曾犯下抢劫、绑架、谋杀罪,也是“厌女”。

相对应地,批判者做出的反厌女的“厌男”行为,实际上也并非真正的“厌男”,而是进行无差别的性别攻击。

我们不难窥见,上述案例中的“厌女”与“厌男”,与本系列前三篇所阐述的应然涵义相去甚远。

02 从“应然”到“实然”:性别战争中被异化的“厌男”

“厌男”与“厌女”变成了互联网性别战争中被滥用的攻讦武器与审判工具。

这也让初接触这对概念的人充满心理防备,哪怕面对还原词汇本意的阐释时,人们仍旧选择按现实中早已扭曲异化的含义去理解。

这也是为什么评论区有些观点认为,对“厌女”与“厌男”的定义(本意)是笔者个人或女性群体的“一言堂”。

然而,事实却是“真相被喧嚣的混战给掩埋了,没有人在乎它本来的面貌”。

从批判语境来看,“你厌男”与“激进女权”常常成为男性攻讦女性的“组合拳”。

将二者结合起来看,我们会发现一个惊人的相似之处。

那就是,看似“激进”(实则只是不符合男权期望)的表现形式,被男权者们质疑、否定并加以打压,从而掩盖了女性原本想要传达的真实意义。

无论女性理性输出还是情绪表达,只要僭越了男权者为女性划定的行动范围,她们就会受到由男权者主持的道德审判。

她们会被贴上各种被他人定义的标签——疯女人、厌男者、性别歧视、极端、反社会人格等等。

当女性剃光头发,宣称自己独身主义,她会被视作“厌男”;

当女性积极与男性竞争,既不谄媚也不讨好,她也会被视作“厌男”;

当女性正常争取自身权益,捍卫自己的观点,她仍会被视作“厌男”;

当女性回击厌女言行,并要求厌女者反思,她更会被视作“厌男”。而这些反女权话语(厌女的标签)甚至无须出自一个真实具体的批判对象,他们只需要结合父权对女性的性别规范来臆想一个“反面教材”即可。

如果结合“标签理论”来看,“厌男者”与“激进女权”被异化成如今这般面目全非,贴标签的男权主义者们可是首要“功臣”。

首先,个体行为是否被视作“越轨”并不由行为本身的性质决定,而是由权势者基于自身利益来评判确定。

其次,当个体被标定为“越轨者”后,伴随而来的是包含惩罚、谴责、侮辱等系列标定行为。

目的是在社会成员之中树立起“越轨”者的形象,从而警醒与训示众人。

在这个过程中,大众为了避免自己成为“被标定者”而做出更多谴责声讨“越轨者”的行为。

而已经被贴上“越轨”标签的人,则对这一标签产生消极认同,最终在绝望情绪驱使下做出更多“越轨”行为。将上述的“越轨者”替换成“越轨的女性”、“厌男者”、“激进女权”等性别主义标签(“轨”指的就是父权制对女性的期望与要求),就可以得到女性“被逼疯”的过程。

所以,从现实结果来看,女性为了打破这层噤声规则,有些的确在以真正“激进”的方式来发声。

谈不上“用魔法打败魔法”,只能说“用愤怒回击无耻”。

如果从反抗语境来看,现在的社交媒体从不缺“我厌男”的表达,但这些过于日常的回应,似乎也与《我,厌男》一书以及前两篇厌男相关的论述有所出入。

“男朋友惹我生气了,今天又是厌男的一天。”

“男领导总爱拉我去酒局,这些中年男人好油腻啊,真是厌男。”

“男人又懒、又色、又自大,还喜欢随处大小爹,不厌男才怪。”

“男性是既得利益者,还死活不愿承认,厌男也是应该的。”

上述言论,与其说是在表达“我厌男”这个观点,不如说是在表达“我厌男”这种情绪:戏谑、厌恶、鄙夷、愤怒……

就像没有人能阻止男权者“创造”批判对象一样,我们更无法也不应该扼杀女性的情绪表达。

但有一点也着实令人担忧:

“厌男”作为女性来之不易的反抗话语,如果仅仅成为一个“情绪阀门”,那么“厌男”真正指向的厌女文化以及父权对女性系统性压迫的事实,则很有可能会被忽视、消解、掩盖。最终消逝在一场场毫无意义的“相看两厌”的性别战争中。

或许对于“厌男”的使用,可以由“男人都XX,我厌男”,变成“我厌男,是因为XX”。

不是为了去说服男性,也不是为了替某些男人开脱,而是为了让我们自己能够愤怒地清醒、清醒地愤怒。

03 从“老登”到“精神男人”:警惕“厌女”批判的扩大化

不仅“厌男”这一概念被异化了,对“厌女”的批判也有扩大化的趋势。

为什么不说“厌男”扩大化呢?因为就算再怎么扩大,也大不到男性群体之外。

但对“厌女”的批判,可无论男女,因为人人都(可能)厌女。

而女性对女性的“厌女”批判,有时甚至还会超过对男性“厌女”的批判力度。

就拿近期的“鉴登运动”与“围剿邵艺辉”作为实例背景,展开聊聊为什么要警惕“厌女”批判的扩大化。

从“鉴登运动”看对男性的“厌女”批判扩大化

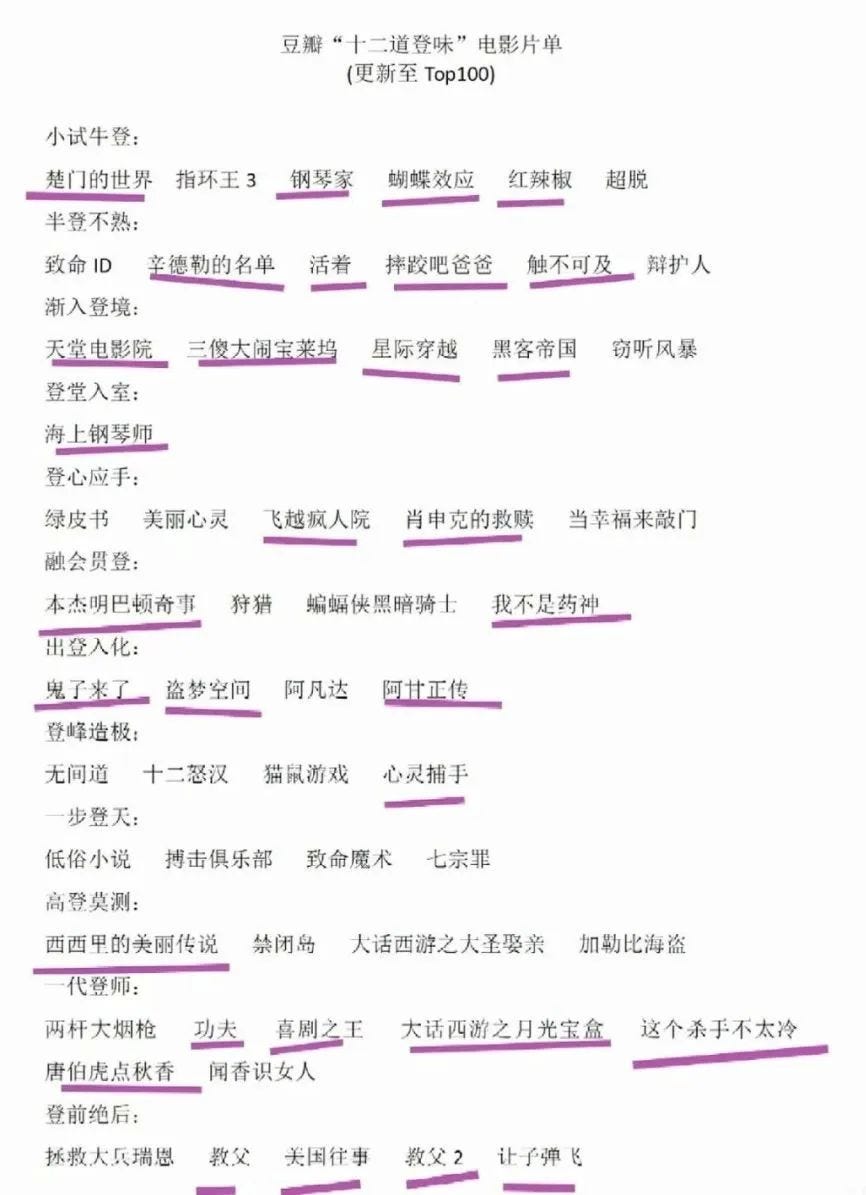

“鉴登运动”最早从豆瓣小组的“老登电影”评选开始。

作为对“小妞电影”的厌女性回应,“老登电影”批判的是长久盘踞在电影界的“男性中心叙事”,及其背后刻板的性别形象:

强调暴力、进攻性、身份地位的男性;以及美丽柔弱、易受伤害、被当作男主角附庸或奖品的女性。

对“老登电影”的批判,可以说是一场对(男性)厌女的集体反思。从这层意义上看,网友评选“老登电影”确实有助于反“厌女”。

它不仅击碎了长期被视作理所当然的性别偏见,而且还帮女性夺回了一直由男性占据的第一视角的审判席位。

然而,豆瓣组的“老登电影”评选迅速发酵蔓延至其他互联网平台,“鉴登”对象也由电影领域扩张到文学、诗歌、音乐、甚至是影评人身上。

“何为老登”的标准就开始变得模棱两可、难以统一。

由于“鉴登”的标准并非严谨学术,也不涉及专业的艺术评鉴,而是由观众(尤其是女性观众)出于主观认知进行评判的,所以就会出现许多“一刀切”的粗暴标准:

凡是生理性别为男的创作者都需要加以审判,不仅审查其作品内容,连同其个人言行、女性关系都需要经受得住“反厌女”的检验;

爱男、与男人建立亲密关系的女性创作者也得受审,不能排除她们就是“老登的附庸”或是“精神老登(男人)”。

比如:鲁迅因抛弃原配妻子朱安、后和许广平同居还不让其工作而获评“老登”;

就连女性主义先驱波伏娃也因与萨特的私人关系而被打为“老登化的女性”。

比“何为登”更重要的是“鉴登”本身。

“鉴登”的实质是女性争夺性别话语权,是反思与批判沉积在社会文化中的厌女性。这自然不成问题。

如果将厌女的批判扩大为针对单一性别的回击,对文艺影视等作品不加辩证地全盘否定,我们或许可以获得男性一直享受的作为审判者的“爽感”,但我们失去的会是理性的认知以及看待世界的多元视角。

从“围剿邵艺辉”看对女性的“厌女”批判扩大化

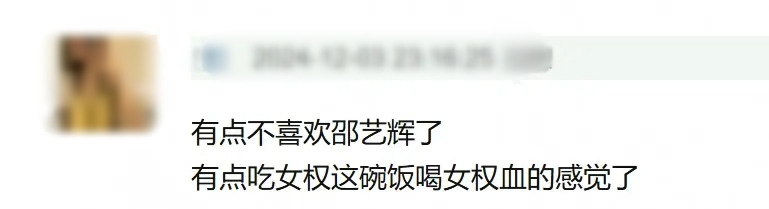

邵艺辉导演因《好东西》火热出圈,而被捧上“女性旗手”的神坛。

谁曾想,几乎同时期,邵艺辉竟因点赞一条对吴柳芳处境表示同情的微博,而被扣上“女权表演艺术家”的帽子。

各种因过度引申解读带来的批判接踵而至:

支持擦边、支持向下的自由、背刺女性、消费女性主义、吃女权饭、喝女权血……

更讽刺的是,这些失望与声讨的声音更多来自女性群体内部。

像极了电影《好东西》中的桥段,王铁梅因发表《单亲妈妈必须要过得很辛苦吗?》一文而受到网暴,批判者中也不乏女性。

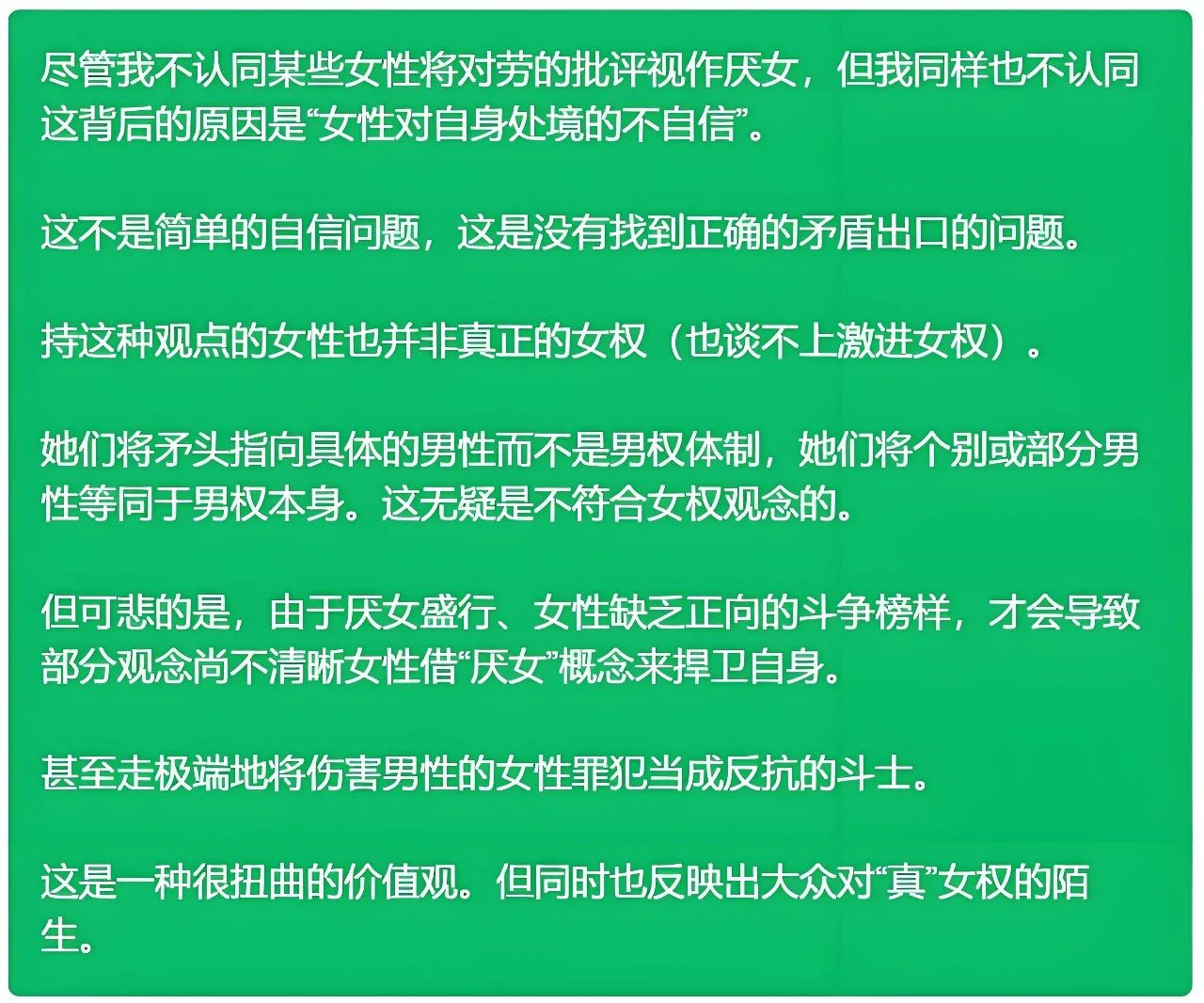

女性之所以会对女性(尤其是女性榜样)的厌女审查更为严苛,是因为我们在彼此身上寄予了太多期望,以至于要以近乎“完美”的标准来重新定义自己。

什么样的女性可以被当作同盟者?哪些又该被开除“女籍”?即所谓“女权的资格”。

在某些群体眼中,似乎也有一套“好女人”的标准。可是,我们是为了摆脱父权禁锢而团结,而不是为了套上另一层新的枷锁而并肩。

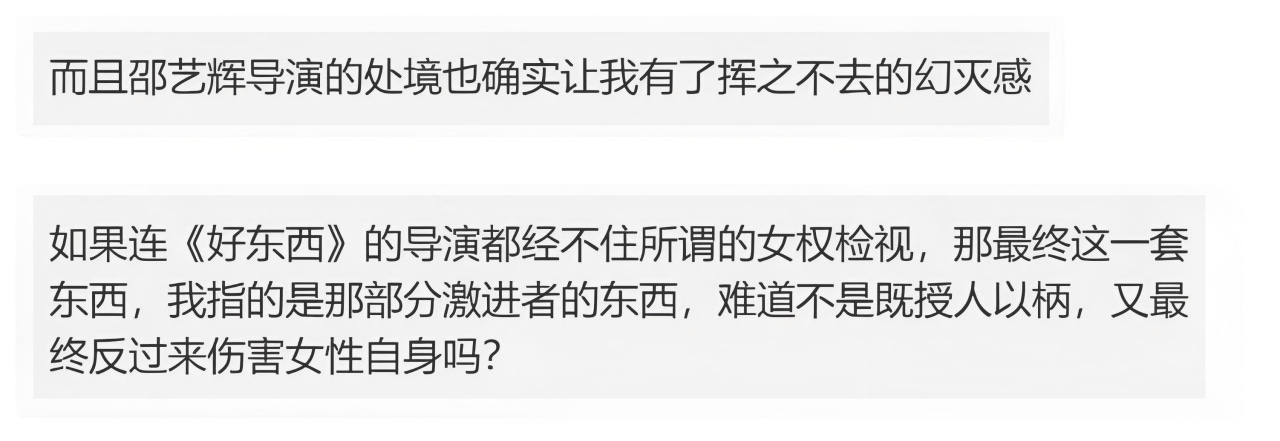

对于这种自我分化与自我束缚的观点,即使作为女性一员,我也实在难以认同。

不仅如此,对纯洁女性主义以及完美女性主义者的过于理想化的偏执,有可能会让女性群体陷入分崩离析、党同伐异、误伤友军的无意义内耗。

对于这一点,我也和一位读者有相关交流,在此与大家分享。

04 创建女性话语:重申“厌男”必要性

新时代的“性别战争”,以虚拟网络空间为“主阵地”、以匿名身份作为“掩体”,真假与是非似乎都不再是争论的重点。

因为无论何种言论,都自有拥护它的“道德卫士”。

我们无法阻止错误的言论或离谱的偏见大肆传播;

我们眼睁睁看着女权概念和理论被“有心”之人挪用、误读与扭曲;

我们除了在一片嘈杂的舆论废墟中为尚存理性之人拼凑真相外,只剩下不被接纳的满腔愤怒。

“我厌男”正是在这般绝望的话语环境中孵化出的点点火光。

为什么“厌男”要被赋予“必要性”与“正当性”?

因为在男权语境中,女性太缺乏抗争的话语与工具了。由此导致的结果就是,男权施加给女性的伤害被“大事化小”、被隐形处理。

这时候,女性话语就显得尤为重要。我们需要媒介去发出女性的声音,拒绝被捂嘴、被代言、被攻击。

比如,在“家庭暴力(domestic violence)”成为一个普及的法律概念以前,女性遭受到的来自伴侣的肢体暴力都被视作“老公教训老婆”的“家务事”。人们对此见怪不怪,甚至觉着天经地义。

而随着女权与人权运动的发展,“家庭暴力”的内涵从单一的肢体暴力延伸到语言、精神等暴力形式;家暴的关注对象也从女性扩展到男性群体;社会对家暴的反应也从无视、忽视、容忍变成了谴责、制止与惩罚。

现在人们都知道“家暴”是一项具有法律效力的概念,女性可以借由“你家暴我”的指控进行自我防御。

显性的暴力可以借力人权与社会文明的整体发展得到遏制,从而保障女性基本的生存权益。

但厌女文化的“转向”、对女性人格尊严的保护,则难以指望“整体福祉”的恩泽了,毕竟父权社会连“厌女”都不承认。

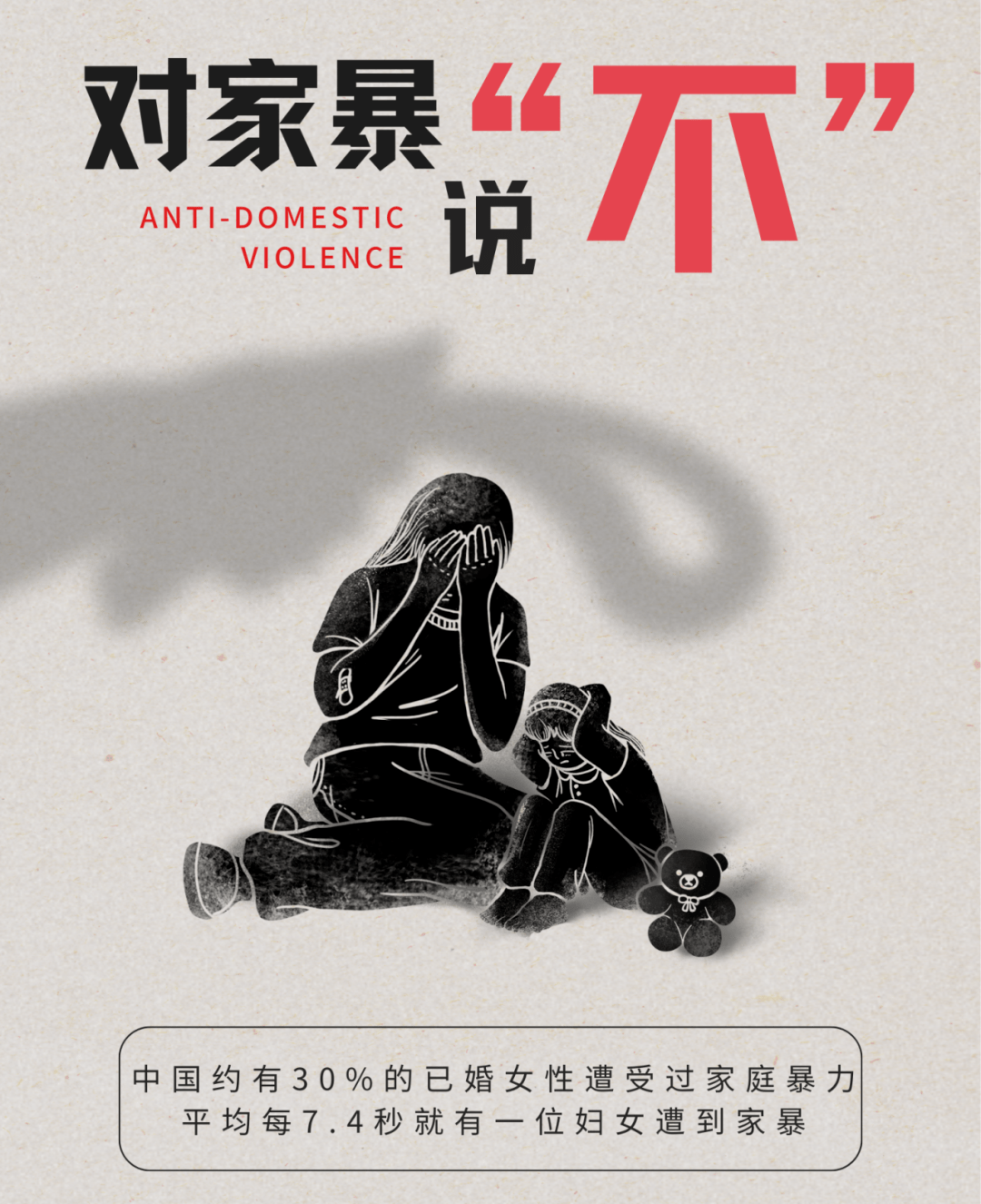

然而,语言中的厌女却随处可见:

各种充斥着女性性器官的脏话(直接的、隐晦的)、“女人”本身就可以作为贬义词使用(“像个娘们一样”)、母狗(bitch原意指母狗,后释义为“婊”)等等。

男权文化总能不断创造新的厌女词汇来对女性实施羞辱与贬低,比如近年来的“黑木耳”、“拳师”、“小仙女”(揶揄贬义)。

相比之下,由女性主动创造的、用于攻击男性且具备攻击性的词汇,这么多年似乎只有一个“普信男”了。

或许这个词的发明者恐怕都未料想到,如此“温和”的词汇竟然能有如此强的“冒犯性”。

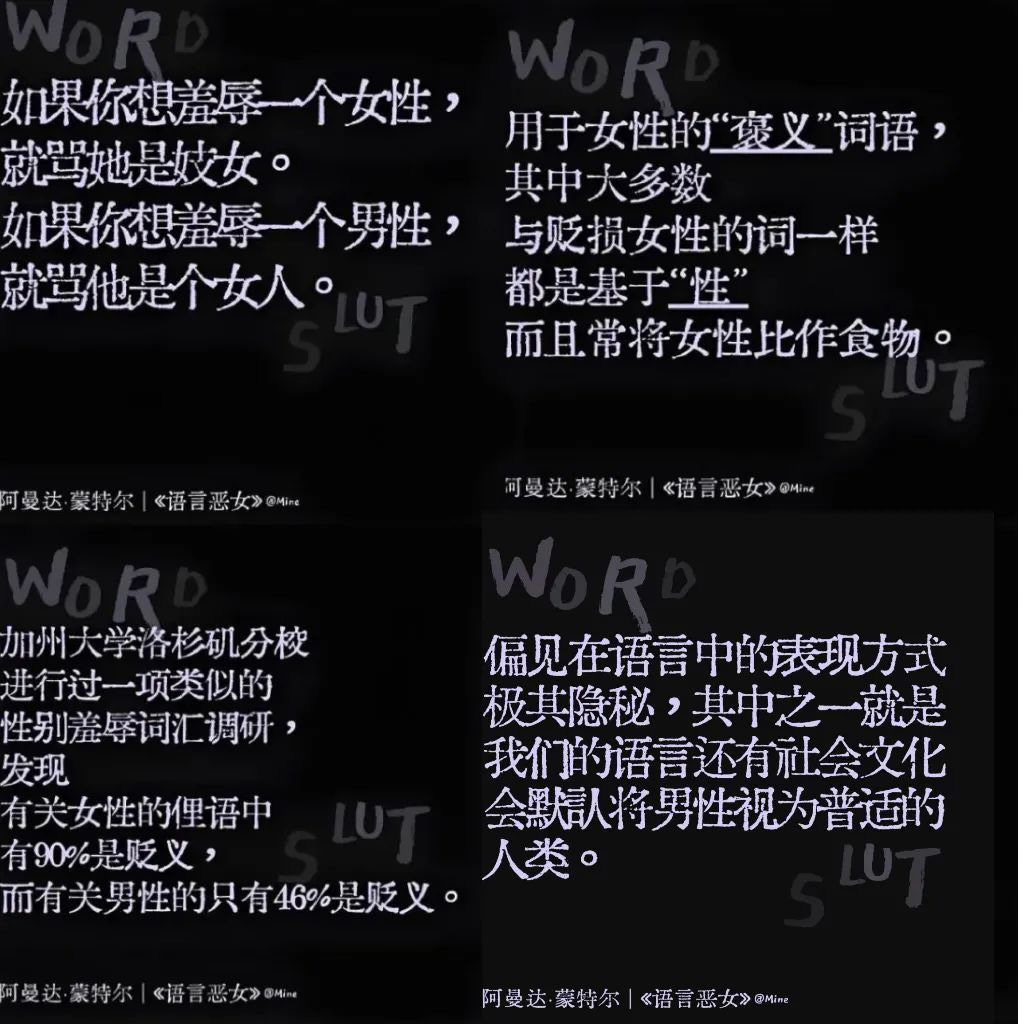

许多女性用来对抗压迫的词汇、语言、工具,其实并非“原创”,而是基于男权话语框架形变而来。

如“厌男”之于“厌女”、“金针菇”之于“黑木耳”、“处男”之于“公交车”、“小仙男”之于“小仙女”等等。

借由这些“镜像词汇”的回应,女性确实在失语的处境中一点点地拿回了自己的声音。

我们通过“厌女”的概念去揭露父权制丑恶的性别压迫,通过“厌男”去反抗这层压迫;

通过“性骚扰”去抨击男性对女性施加的各种形式的“越轨”与“冒犯”行为;

通过“男性凝视”去定义曾经让我们感到恶心、恐惧的猥亵目光;

通过“反大爷式占座”去争取女性一直被动放弃的公共空间;

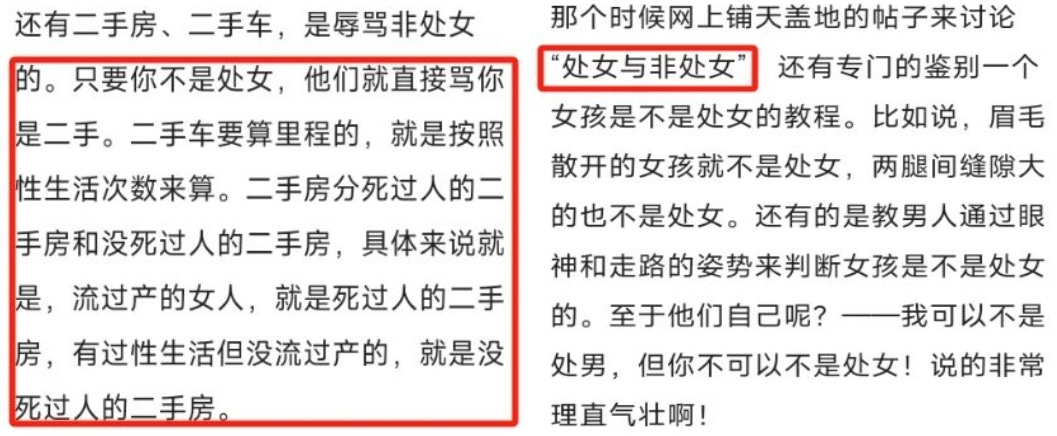

通过“老登评选”去夺回女性主体话语权。十年前的舆论环境中,男性可以大肆公开讨论与评判“处女与非处女”,直接对女性使用各种污言秽语叠加人身攻击。

而现在光是提及“处女情结”都会被视作道德欠缺且愚昧的歧视女性、侮辱女性的行为。

这是女性不断斗争与反抗的结果。

但某些总拿“以前你们还得挨打呢,现在挨骂还能够叫唤两声,咋还不知足呢”的混蛋逻辑,又想来捂住女性的嘴。

厌女是一种社会文化,落到个人身上就是观念。某人厌女确实不违法,也无法像家暴、性犯罪那样量刑。

而另一层约束机制“道德”也失灵,因为厌女有父权体制赋予的“合法性”,继而符合父权制所定义的“道德”。

失去了法律与道德的双重束缚,男性自然可以肆无忌惮地厌女了。

如果女性连“厌男”的防御都无法做到,那岂不是只能任由厌女蔓延、只有“跪着挨打”的份?

现实的可悲之处就在于,女性话语不仅少,而且这些回击的言语还由于不具备系统与文化的支持而显得过于脆弱,稍有不慎甚至还会遭到逆向批判。

女性的确需要反抗的话语来抵挡男权的伤害,但女性也要警惕话语权争夺过程中可能遭受的反噬。

不为了争辩、也不为了反击,我们只需要去创建专属于女性独立发声的新的话语!

**************

如果说制度与文化还有松动和调整的空间,那真正难以撼动的其实是“权力关系”。

我们讨论“厌女”与“厌男”、讨论女性的话语权,最终指向并非某一个体或某一群体,甚至也不是制度与文化本身,而是社会权力结构。

对厌男与厌女的相互指控,不过是一方在维护固有的性别秩序与性别权利,而另一方在试图改变不公平的现状而发起挑战。

“当人们执着于他们认为是与生俱来的权利时,你会看到强烈的反对。

当男性认为女性正在夺走他们的机会和特权,认为女性正在挑战男性的主导地位时,就会出现反弹。但我们必须应对这一问题......

需要改变的是,让那些拥有权力的男性,接受女性可以在公平竞争中超越他们的事实。”

——凯特·曼恩我们无法同不承认厌女的人谈如何停止厌女,也无法与不承认自己享有男性特权的人谈如何实现平权。

我们唯一能做且必须做到的就是:“学会接纳自己,很多事情并非自己的错,而是许多人共同面临的困境;更不要加盟对手,拒绝将父权价值观内化,避免进一步伤害自己”。

【性别迷思】,下期再见

与【第一人称她】永不失联:

Newsletter订阅链接:https://substack.com/@shecho(需科学/上网)

Medium主页链接: https://medium.com/@SHEcho.2025(需科学/上网)

微信公众号/知乎/小红书:搜索“第一人称她”

联系邮箱:shecho2025@126.com / shirleyhwang@proton.me(欢迎投稿来信及合作洽谈)