性别迷思18| 对她的“驯化”:女性的性别特权,不就是皮鞭上抹万花油吗?

清醒点,别把补偿当优待

有位网友留言和我聊过一个话题,题眼不过是一句老生常谈的“下辈子你是否还愿意当女人”。

我以为她会同大部分姐妹一样,悉数列举女性身份的种种不便与不公后就坚定地给出否定回答。

而她却说起了许多做女人的“好处”:

女人的身体很美、声音也好听;

女人会被格外关照,比如男士会帮忙提行李、保护女生安全;

女人不用像男人那样辛苦工作,嫁得好、有人疼也能生活得很幸福;

女人还可以生孩子,创造生命、养育后代是一件很神奇、很有成就感的事情……

这些在她看来原本应是“性别红利”的事情,许多女性不但不以为然,甚至还卖力地“抛弃”这些好处。

她为此感到十分困惑,明明女人有选择、可以活得更轻松,为什么她们偏要自讨苦吃?

对于习惯从女性主义视角批判男权的人而言,自然收受不了这套“好处”一点儿。

但我们也不得不承认,现实生活中就是不乏将其当成利得、自甘下位的女人,也不乏将其当成罪证、攻击女性的男人。

回溯这位网友的观点并不是为了评判其对错,而是想呈现一个典型的父权“PUA”招数:

用表面的优待,掩盖内里的压迫;将边缘的利益包装成特权,回避核心权力的公正分配。

本篇作为对这位网友提出的“性别迷思”的回应,同时也深入拆解一下“女性特权”的父权骗局。

PS:对于“女性特权”的镜像概念——“男性特权”,如果感兴趣的话,欢迎速递到早前一篇:《性别鸿沟的诞生:“她”和“他”为何渐行渐远、自说自话?》

01 三场骗局:虚幻的“女性特权”

父权社会常通过赋予女性某些“优待”(比如被保护、被礼让、体力劳动的豁免、道德层面的神圣化等),将结构性压迫美饰成一种道德化叙事。

明明是将你吃干抹净,却还要唱着哄着“为你好”、“你真好”、“希望你更好”。

真真是“戴副伪善的面孔,组着吃人的局”!

低端骗局:“弱者优待”的陷阱,名为保护,实为厌女

我们的社会一边竖立着强者的标杆,让大家“慕强”而“恐弱”、“厌弱”;一边又通过“给予保护”这层伪装,来不断地强化女人的“弱者”形象。

女性在公共领域获得的“优先权”,实质是对“女性弱者”刻板印象的强化,而这种“保护”反过来又限制其参与社会竞争。

比如,女性在抢险救灾等重要工作岗位的参与能力被严重低估,继而使得身处在该岗位的女性贡献度被进一步低估,甚至被直接无视。

相比男性,社会舆论环境对女性“情绪化”、“柔弱”、“敏感”等特质更具包容度。

这看似是一种性别红利,但在父权文化语境下,这些特质本身就被视为“弱者气质”。

换言之,它仍在向大众反向强化“女性是弱者”的错误观念。

而“女人不用养家,不用追求事业成功”的设定,表面上是女性不用承担过重的经济重担。

但这种“保护”反而使其得不到企业重用(比如重难项目更倾向于交给男性员工),最终阻碍其职业发展。

对女性的优待,明面上是“保护弱者”,其实是“制造弱者”。

其目的就是既合理化男性主导地位(“保护者”角色),又消解女性反抗的正当性,从而让男性成为(相对的)强者,来占据权力上位罢了。

中端骗局:道德资本的枷锁,名为捧高,实为绑架

父权社会为女性打造“奉献者”、“圣女”等美好形象,并赋予其“温柔”、“纯洁”、“无私”等美德标签。

这种看似“崇高”的地位实则是通过道德绑架剥夺女性的主体性——将女性价值绑定于服务家庭、满足男性凝视的功能性角色,限制其自我发展与社会参与。

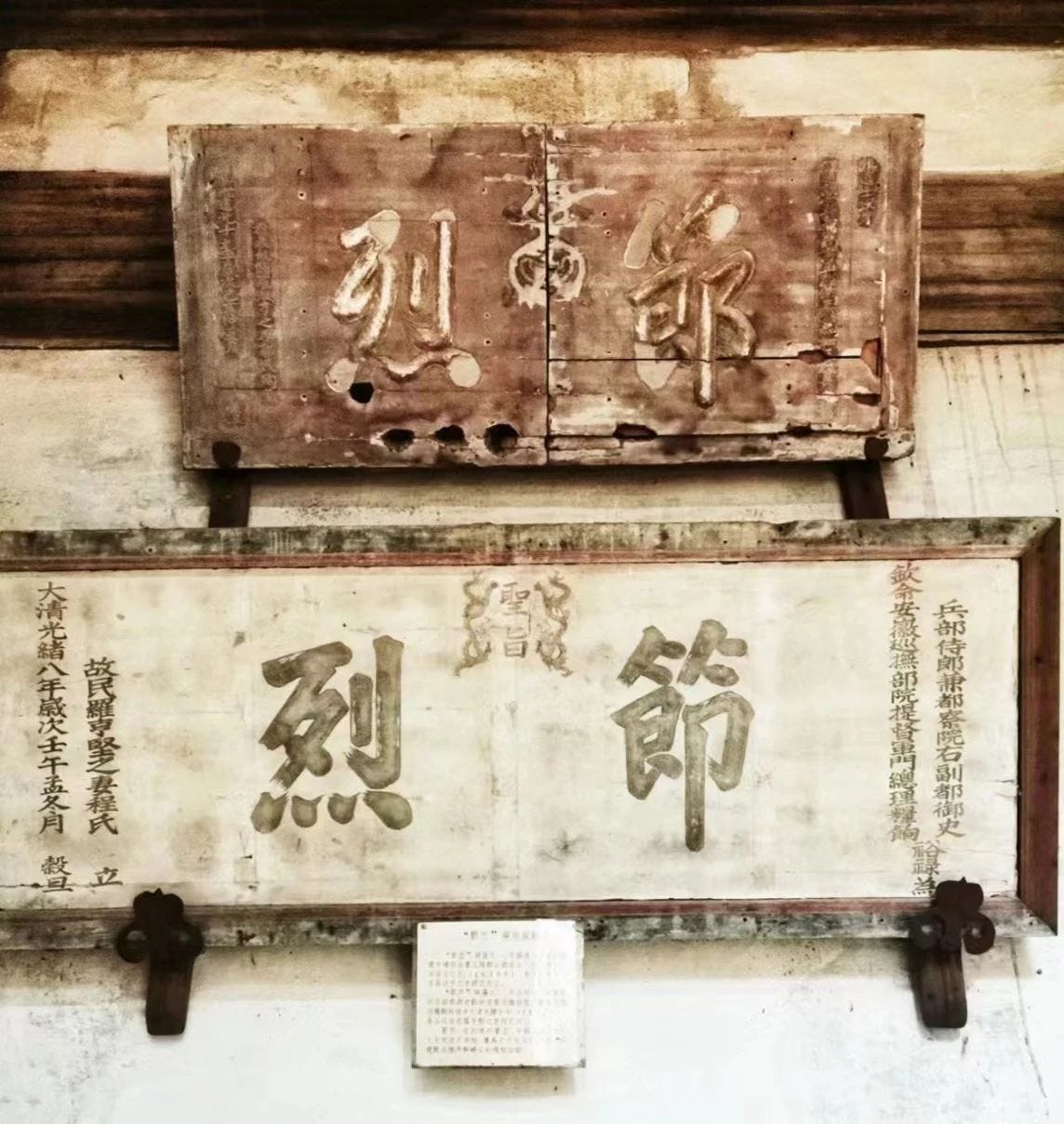

就比如,明清时期的“贞节牌坊”制度,表面颂扬女性美德,其实就是维护宗法制度的压迫工具。

现代的“母职枷锁”更是扼住了多少女性命运的咽喉?锁住了多少女性前行的脚步?

母亲追求自我会被视作“失职”、“自私”,她内心也会挣扎愧疚、牵挂孩子,而缺席的父亲却可以心安理得、借口遍寻。

这其中就有本人最厌恶的一套双标说辞——“女子本弱,为母则刚”。

女性可以摆脱上述“低端骗局”中的社会性弱者叙事吗?

可以,但只能在父权许可的范围下。你不能什么时候都强、各个方面都强,不然就动摇了男性的相对强者地位。

因此,女人也就只能在为父权再生产时才能成为“强者”:如果女人不为男人孕育后代,那她就始终都是弱者;而她一旦成为母亲,就转瞬变成三头六臂、无所不能、刀枪不入,从此心变狠、泪不流,一心只为孩儿忧愁。

难道不觉得这个逻辑突变得有些异常吗?

为什么女人生育与否,社会评价(期望)差异如此之大?

不是因为女性为人类再生产做出贡献、可以获得“嘉奖”,而是她们被期望付出更多、被利用更多、可以产出更多。

“女子本强,为母更刚”,女性就算不为母也可刚强。

当被过分赞誉时,请保持清醒与警惕,那未必是荣耀的加冕,暗处或许藏着皮鞭。

高端骗局:消费主义的伪赋权,名为大女主,实为割韭菜

当新自由主义刚登场时,许多女性寄希望于可以通过资本主义的发展来消除性别差异。

但很遗憾,30多年过去了,资本主义制度不仅没有吞噬父权体制,反而还合体演化出了一个更加难以驯化、甚至都难以捕捉的“巨兽”。

市场创造了一个“赢家通吃”的规则,无论性别、种族、国籍悉数裹挟其中,凡有利处必去图。

正是这样一个看似“公平”的竞争机制,在幕后重构着新的性别差异。

所有的性别不公并未消失,只是市场机制将所有的不公平都合理化、合法化了。

比如,红灯行业、代孕产业明明都是对女性(尤其是贫困女性)的赤裸剥削,却因为“你情我愿,公平交易”而不禁也不止。

就连许多女性自己也误将“出卖身体的自主权,换取经济独立”当作自我决定的体现。

这类女性没意识到的是,在资本与父权的合谋下,不公平的选项早就预设好了,无论如何自主选择,她们都会“被自愿”变成被割的“韭菜”。

如果从市场买方的视角来看,这个问题仍然存在。

当代商业社会塑造的“女王节”、“女神经济”,“她经济”催生的各类女性专属营销(医美分期、轻奢母婴等),看似是在抬高女性地位、重视女性需求,实则不过是资本逐利的多番上演。

部分女性误以为“购买力”等同于“权力”,指望“用钞票投出想要的世界”,这岂不正中市场下怀?

性别平等的实践简化为消费能力的比拼,这也进一步掩盖了女性遭受职场歧视、同工不同酬等更紧迫且实质的问题。

02 伪“特权”的本质:仍是一场权力的游戏

父权社会给予女性的所谓“特权”,不过是维持系统平稳运行的“润滑剂”、是持续实施性别压迫的“表面功夫”、是背后抽着鞭子、鞭尾上顺道抹的“万花油”。

若是女性将这种源于压迫、但不对等的“补偿”误认为真实权力的话,反而还会巩固本就不平等的权力秩序。

条件性“特权”,惩罚远重于奖励

女性获得的“优待”(优先被让座、被救援,被给彩礼、被父权夸夸等)往往以服从性别规范为前提。

而女性一旦偏离性别框架的既定角色,比如选择事业而非婚姻、拒绝生育、生育后继续追求个人发展,那所谓的“特权”便会瞬间转化为污名:“没人要的剩女”、“自私的母亲”、“不完整的女人”……

大多数时候,伴随污名而存在的还有更切实的制度性惩罚:

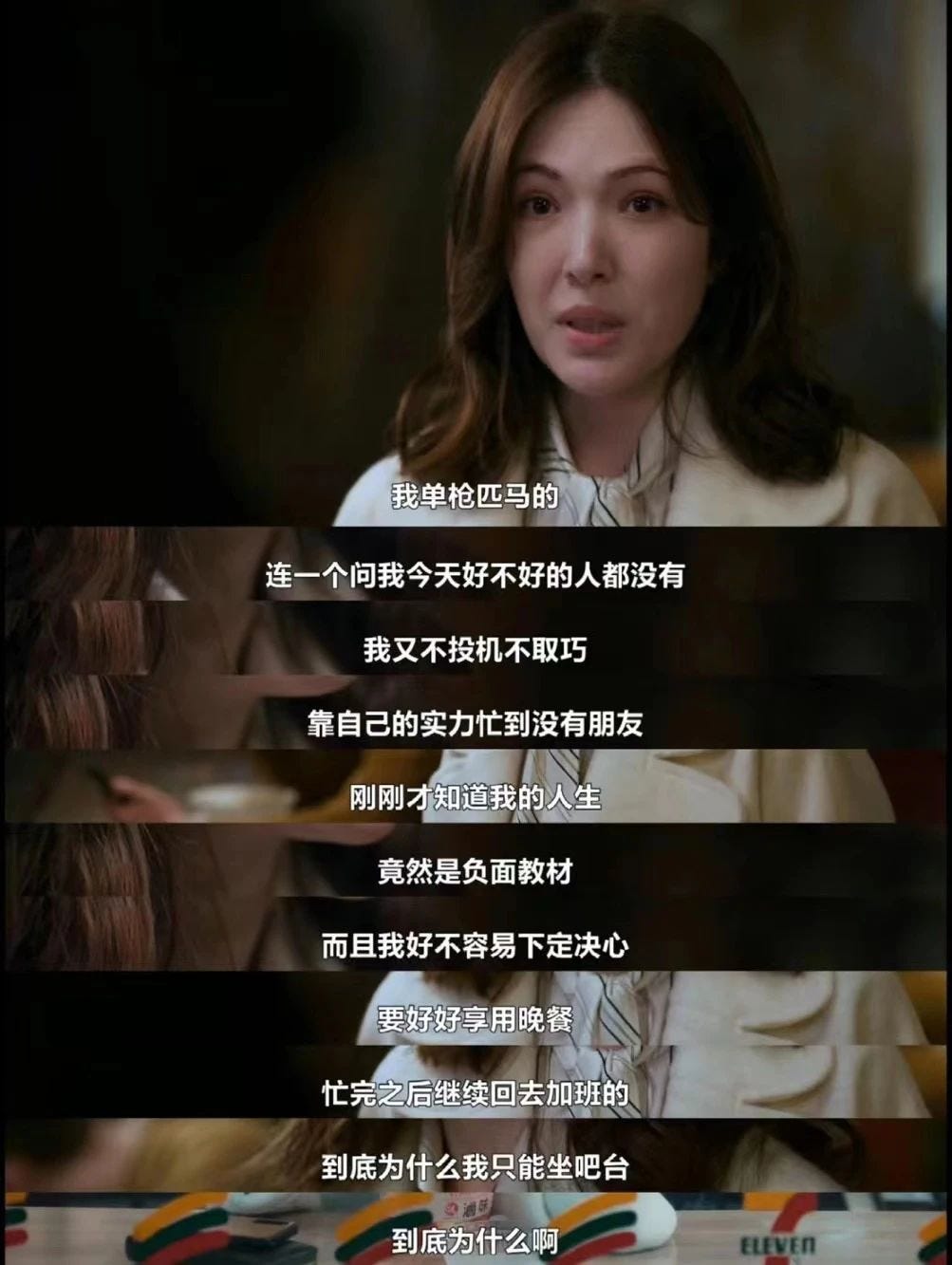

(大龄)单身女性不仅在招聘、就医、贷款、税收、租购房、财产继承等制度层面遭受不平等待遇;

就连日常进出餐厅、酒吧等公共场所都会受到歧视;

甚至连最基本的人身安全、未来养老都无法通过社会系统获得支持。

比起女性不受权力规训的惩罚,她们可从父权体制中获得的“好处”简直单薄得可笑。

这种条件性特权的运行机制,惩罚的动力远超于奖励,其实质就是权力对越界者的威慑。

边缘利益置换核心利益

父权制通过将某些边缘利益包装为“特权”,就是为了转移对核心权力分配的讨论。

别再用扶门、让座、倒水、拎包上的“绅士之举”,来粉饰在教育、录取、工作、职业发展及社会参与上的“男士优先”了。

更别再用“女士优先是否公平”的无聊辩题,来混淆视听、模糊女性在政治、经济等关键领域的性别差距了。

女性朋友们也不要为肉眼可见的一点“好处”,就放弃了更多更重要的权益的争取。

要知道,那些未得的权利本是我们应得的。

逆向污名的权力规训

“女性更擅长共情他人”、“女性天生就适合照顾他人”等刻板印象看似是对女性能力的肯定,实则将无偿劳动(如家务、育儿)自然化为女性义务。

这种分工模式既维护了男性对公共领域的垄断,又通过文化叙事将结构性压迫转化为“女性特质”,使剥削隐形化。

真正可怕的是,身处这种隐形规训之中,就连女性自己也很难辨别,这些特质究竟是“天生如此”,还是“后天养成”。

特权的阶级局限性

无论是理解“男性特权”还是“女性特权”,都不能遗忘阶级视角。

所谓“性别特权”往往属于特定阶层女性,底层劳动女性得同时承受阶级与性别的双重压迫。

就比如,城市精英阶层女性可以追求职业平等,因为底层女性受雇于她、为她承担了本该由男性共同承担的家务劳动;

发达国家女性批判婚恋剥削、享受独立自由,却受益于第三世界国家廉价的女性劳动力、甚至是生育力。

**************

父权社会中的女性“性别特权”,是伴生系统性压迫的补偿物。

它用微薄的利益换取了部分女性对压迫结构的默许,又消解了部分女性试图抗争的合理性(“女性都占尽好处了,还想要什么”)。

这种看似矛盾的现象,恰揭示了性别压迫机制的复杂性——它不依靠单一暴力维持,而是通过文化编码、制度设计、话语建构形成精密控制系统。

拒绝“特权竞赛”,不要再去无谓较量“到底男性红利更多,还是女性的更多”。

这些人看到的、想要的不过是所有的“好处”,他们看不见所谓“特权”背后的代价。

正如朱迪斯·巴特勒所言:“性别本身即是一种表演性的权力实践”。

要想打破这种困局,就需要彻底抛弃“特权”逻辑,转向对权力关系的根本性质疑与重构。

如果再有男性揶揄女性性别特权,不妨反问他一句“那下辈子换你当女人好吗”。

【性别迷思】,下期再见

下期我们聚焦“彩礼”,这个一直被当作“女性性别特权”的典型,聊聊如何看待“既要彩礼,又要平等”的矛盾主张。

与【第一人称她】永不失联:

Newsletter订阅链接:https://substack.com/@shecho(需科学/上网)

Medium主页链接: https://medium.com/@SHEcho.2025(需科学/上网)

微信公众号/知乎/小红书:搜索“第一人称她”

联系邮箱:shecho2025@126.com / shirleyhwang@proton.me(欢迎投稿来信及合作洽谈)