性别迷思17| 自称女性主义者的男人:“爱女”是他的谎言吗?他究竟是敌是友?

真假难辨的女权男

【透视父权制】系列回顾:

01 《第一性的罪与罚:父权也会伤害自己的“好大儿”?》

什么是父权制?父权制如何对男性实施性别压迫?我们又该如何看待男性同为父权制受害者这一身份?

02 《“不反抗,不合作”:4种视角,看男性为何沦为“父权代言人”?》

如果针对男性的性别压迫确实存在,那又是什么在阻碍男性反抗?男性为何沦为父权代言人?

03 反抗父权压迫的男性,究竟是敌是友?他们正面临怎样的身份困境?女性又该以何种方式与态度作出回应?00 “丑话”说在前面

“女权男”一直是互联网性别议题中极具争议性的存在。

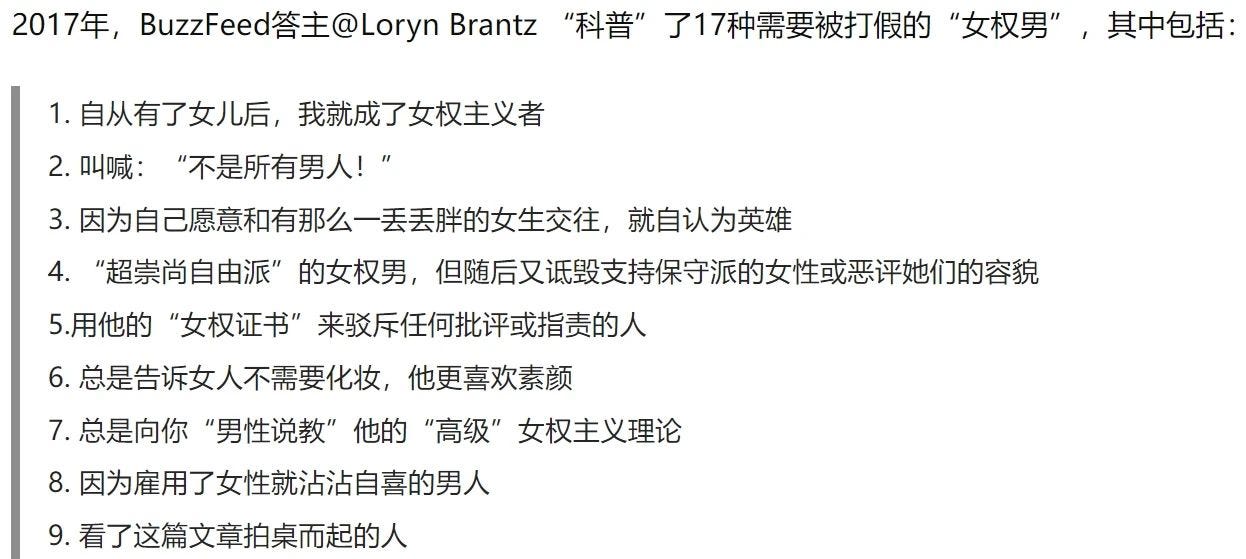

“吃女权饭”、“用女权当流量密码”、“借女权话题获取女性好感从而骗炮”、“打入女性内部,假性合作、实则牟利”、“女权表演艺术家秀正义感、刷存在感、为博异性好感而装作爱女”、“将女权当作摆脱父权责任、只享受父权性别红利、占女人便宜的工具”……“如果因为(女性穿着)短的衣服而引起混乱,那将是禽兽的世界。”

“告诉你的父母。性暴力经常发生在亲戚之间。要一直警戒。”

谁能想到说出这番话的是“N号房”的主犯赵周斌?

起诉韦恩斯坦(“萝莉岛事件”主犯)的施耐德曼,表面支持#me too运动、拥护妇女福利,然而他自己就是性暴力的实施者。

面对这些虚伪得五花八门、功利得鱼龙混杂的“女权男”们,我们也难免心生质疑:

真的存在发自内心支持并践行女性主义的男性吗?

那些表面支持女性主义的男性,是出于何种动机?

女性主义又是否需要男性的参与?

本篇我们不在上述这些“假*女权男”身上浪费口舌,聚焦另一群小众且不被看见、在“夹缝”中挣扎、却最有可能在目标上与女性达成共识的“真*女权男”身上。

希望借此篇呈现一些互联网信息茧房以外的真实。

注:本文无意为“真/假女权男”下定义,回归最本质的理解:“女权男”即“支持女性主义、反抗父权压迫的男性”。

下文中所有“女权男”均为此意,不含揶揄、贬低、嘲讽、批判等意味。

01 女权男真的存在吗?

全球男性人口总量约40亿,就算从统计概率角度来看,存在女权男也不足为奇。

显然我们不能仅靠概率去确认他们的存在,毕竟“女权男”也没有任何的可量化指标,更别提加以统计了。

我真正想表达的是,信息茧房会造成事实的极端化、片面化、单一化,而使人们忽略最基本的客观规律。

当我们每天浸淫在互联网所渲染的两性对立情绪中,我们看到的是:

男人靠女权话题“泡妞”、男博主吃女权流量、男生报“男德班”讨好女友、男友以支持女权为由坚持约会AA、拒绝支付彩礼但要求伴侣辞职带娃、担心女友被“男凝”而限制其交友与穿衣自由……

我不否认,现实生活中必定存在这样一群令人深恶痛绝、恶心作呕的“假女权男”。

但就像“真女权男”没办法进行数据统计一样,“假女权男”人数多少、在男性中占比多少,我们也无从得知。

而在互联网算法推荐的加持下,各大平台更倾向于向大众推送一些自带争议性、话题度、能够激发受众情绪反应的信息。

显然“假女权男”的曝光量以及传播“价值”(对平台流量而言)要远高于“政治正确”的“真女权男”。

这也无形中抑制了真正支持女性主义的男性发声、也掩盖了其存在本身。

正因如此,在信息茧房的包裹下,人们很容易达成一种假性共识:女权男都是装出来的,他们各怀鬼胎,根本没有真正支持女性主义的男性。

在看待“是否存在女权男”这一问题上,还有一种思考角度,本质上就是“你如何看待人性”:

男性支持女权的动机到底是“道德驱动大于利益驱动”,还是“利益驱动大于道德驱动”?

由于个体对道德与利益的价值排序存在差异,女权男与“假女权男”在人数与占比上必然也存在差异。

但不能因为互联网上一叶障目的片面信息就完全否定二者中任何一方的存在。

我知道,单就“存在”本身来论证“女权男的存在”确有局限。

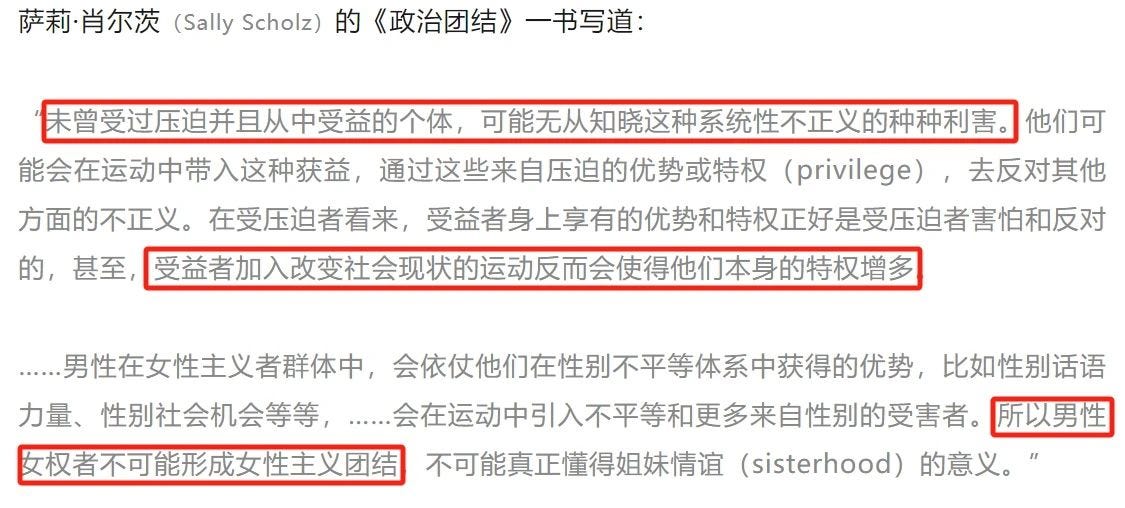

正如“男性原罪论”支持者们的观点,她们直接否定了创造“女权男”这一概念的“合法性”。

这种观点的底层逻辑其实是:只要父权制未被推翻,那男性就会继续作为既得利益者,就算你站到被压迫者的行列中,也改变不了你会因为男性身份而持续受益的现实。

说实话,对于因道德驱动(大于利益驱动)而支持女性主义的男性,看到这种观点着实挺让人感到沮丧与无力。作为父权结构下的一员,他连自证的机会都没有。

我们不能将制度看作一张束缚住人手脚的网,而否定个体的主观能动性;也不应该仅从静态的观点对个体盖棺定论,每个人都拥有改变与革新的可能。

我们大可开放心态,给声称支持女权的男性自我检视、重构认知、参与推动性别平等实践的机会。

02 女权男的处境:“夹缝”中生存,两头不是人

如果一名男性自称女性主义者,那他很可能会受到来自男女双方的排斥,既不被男性理解,又会被女性质疑。

就算他不大张旗鼓地自我标榜,性别身份与性别认同(非性取向)之间的错位也会让他产生混乱。

他既不认同父权制那一套性别规范与性别秩序,又对女性主义视角下的性别解读感到陌生与惶恐。

但是,反对父权,并不意味着理解与认可女性主义。

女性主义是受压迫者抗争意志的集合,女性可以自然共情与吸收。

对男性而言,了解女性主义则需要强烈的主观动机,来敦促他不断地学习、反思与实践,不断推翻既有认知、构建新的认知。

诘问“凭什么由男生承担全部约会费用”的男性,未见得在婚后的家务劳动中也可以平等参与。

他们看到的是金钱的平均,而不是女男地位的不对等。

被“男子气概”伤害过的男性,未见得就能看见性别期望对女性的束缚。

他们感受到的是“不够男人”的自卑,却意识不到女男都受制于父权。男性出于个体经验展开的行动有“反父权”的成分,但他们未必真的了解父权背后的结构性问题。

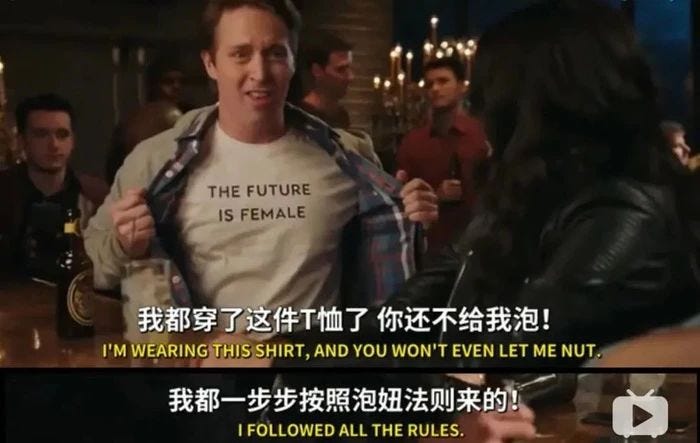

尤其当“女权”成为一种营销标签、可以在商业社会兑现成实际利益后,男性参与的动机更显得扑朔迷离、真心难辨。

有些男性打着女权主义的旗号,用来摆脱父权强加的责任,还同时吃着父权与女权的双边红利。

还有些男性以“性别(绝对)平等”为由,用男性受害的个例/少数来印证“女性并不比男性惨,男人同样也受到女人的伤害”。

比如,拜金女骗钱骗感情、男性也会受到家暴、男性也会遭到性骚扰与性侵等等。

他们陷入一种功利性的性别认知之中,将女性主义与性别平等当作谋取私利的工具,而无视女性的身份困境。

对于另外一些男性而言,“我尊重女性,我支持女性主义”的话语可以轻松地脱口而出。

但他们中又有多少人仔细聆听过女性的声音、共情过女性的经历、反思过男性的行动?

真搞不懂为什么男性连参与女性主义都显得如此自大且自我?

这也是为什么女性主义者们会对女权男如此谨慎与苛刻,甚至在某些群体中演变为一刀切的“排男”主张。

而作为反抗父权的女权男,他们注定与其他被“父”驯养的“好大儿”格格不入。但比起向“好大儿”们发起挑战,他们中的大多数选择了沉默与隐身。

他们将不被理解、不被接纳的委屈与怨恨全部倾泻于女性主义者身上,却从不主动与“真好大儿”和“假女权男”割席、明确自己的立场。

说到底,他们还是对脱离父权系统感到畏惧,“去男性化”(社会建构意义上的“男性”)的身份让他们无所适从、自觉孤立。

女权男备受质疑、被审视、被检验、被边缘化,这是他们面对的真实处境。

女权男的矛盾、苦恼与孤独,这也是他们的真情实感。

但很抱歉,性别平等向来不是一句口号,而是需要付出巨大牺牲的集体实践。

如果你是真心支持女性主义并决意捍卫自己所认可的观念,那就不要抱怨过程艰辛、或执着于他人认可。

你既无须在男性面前装聋作哑,更不必为了刻意融入女性而自证清白、卖力讨好。

你要相信自己,做正确的事情、成为更好的人,坚定地走下就好了。

时间与行动自会展现真相。

03 女性应如何回应男性的女性主义参与?

在《始于极限》这本书中,铃木凉美问上野千鹤子,她是如何做到在看透了男人之后还能对他们不感到绝望。

上野指出,自己不愿说“反正男人已经无药可救了”,因为说“男人没救了”和“女人没救了”一样,都是一种亵渎。

她的原话是:“我之所以相信别人,是因为遇到了让我觉得值得相信的人,与他们的关系带出了我最纯净美好的一面。

人的好与坏取决于关系。恶意会牵出恶意,善意则会得到善意的回报;权力会滋生揣摩上意与阿谀奉承,无助会催生出傲慢和自大;我看某人不顺眼,对方可能觉得我更讨人嫌。

也许大家都有狡猾卑劣的一面,若想让自己心中的美好成长壮大,远离计较得失的关系才是明智之举。”这段话真的非常温柔,在谈及人性中的善恶时,是难分性别的,男人女人都一样。

我很欣赏这种不偏不倚、平等而感性的认知。但说实话,在谈及性别议题时,我们很难如此平静客观、一视同仁。

我不否定在男性群体中确实有女性的盟友,也希望越来越多的男性可以加入我们。

但我们更应该放眼整个制度环境,说实话,在争取性别平权上,女性及其他性少数群体确实比男性有更强的内在动机。

这就使得我们在看待男性身份时经常感到矛盾和困惑。

最简单粗暴的应对方式就是隔离男性,不与他们讨论、不理会他们,更极端的走向就是针对个体的“厌男”。

一方面,我们完全认同女性在性别议题上的主体地位,女性之间由于处境类似也更容易共情、进而达成共识。

但另一方面,我们所处的社会现实不止女性单一性别。

如果对性别议题的讨论理解变成了女性内部的狂欢、集体的“自慰”,又有何现实意义呢?

这种做法确实很爽,因为我们在共识的基础上构建幻想,自然可以畅通无阻。

但不受阻力就意味着可以一直前行吗?

与男性建立对话,不是因为离开他们女性自己无法向前。

恰恰相反,我们是以独立的自我、勇敢的姿态去直面现实与阻力,而不是活在自己构建的安全的乌托邦中。

当然,女性内部的连结更加重要,促进女性自身的觉醒,而后促成两性的共识。虽然困难,但我们得身体力行。

如果说到具体的行动方法,上野老师还提出过“一人一杀”这个概念。

但说实话,我对“一人一杀”不抱有希望,因为基于亲密关系或家庭关系重构男女权力,本就是不可靠的。

且不说作为“引导者”的家庭中的女性自身觉醒到何种程度、以及支持她们觉醒的条件如何,光是男性自身的学习动机就不太敢全心信赖。

这里面有多少真心的成分,又有多少是为了哄爱人开心、照顾伴侣感受而做的努力掩饰呢?

我并不想回答“促进性别平等,男性该如何做”这样的问题。毕竟有人连“性别不平等”的现实都不愿意承认。

如果真想听听女性的想法,可以参考《哈佛商业评论》对“男性如何成为更好的(女权主义)盟友?”所提出的六点建议:

1. 首先,倾听!

2. 尊重空间。

3. 记住,重点不在你身上!

4. 习惯你的不舒服感。

5. 与妇女建立支持性伙伴关系。

6. 记住两个重点:尽可能减少性别歧视的表现,必要时需要付诸具体行动。然而,就算女性说了千遍万遍,希望男性能够自我反思与洞悉制度陷阱、在性别歧视与性别暴力发生时可以主动发声与作为、觉察并摆脱性别刻板印象……

可总有人无视上述“回答”,而是将“如何做”的问题再次抛给女性。这种男性免责隐身的思路随处可见,真是无力吐槽了。

就好比防范性骚扰的宣传,总是一再强调作为潜在受害者的女性该如何做:“避免一个人走夜路、不要穿着太暴露、不要和陌生人搭话”……

却不聚焦对潜在加害者男性的教育与训诫:“咸猪手就该剁掉”、“性骚扰判XX年、性侵判XX年”......

可凭什么要让女性去完成本该由男性负责的课题呢?说了很多,我的观点其实很简单:

男性不应该因其男性身份就被一票否决加入女权主义的“资格”,关键得看其具体行动与选择。

“他到底是盟友还是敌人?”这个问题,不由我们女性来回答,得交给男性自己回应。

**************

在当下互联网环境中,“女权男”似乎已经成为一个贬义性质的名词,一个粗暴的身份标签。

在标签化的语境下,个体的言行会被群体性偏见所取代。

当男性表达厌女、反对女性主义时,他们会被视作女性的“敌人”;当他们表达对女性的尊重、对女性主义的认可时,他们仍会被视作“潜在的敌人”。

而女性对女权男大失所望,纷纷充当起“女性主义纠察员”的角色,对女权男进行质询、审查与打假。

然而,这世上没有完美的女性主义者,谁也没有资格来定义“何为完美”,更没资格来“审判完美”。

如果我们习惯以“打标签”的方式来了解和评价一个人,按自我认知来要求和审视异见持有者,那我们可能会失去对这个人的客观认知,也会无意识助长自身的偏见。

后果就是,我们既容易被自称女性主义的人所蒙蔽,也可能错过不那么完美,但真诚尊重与对待女性的潜在盟友。

不要让头衔与身份成为行动的束缚。关注性别议题、看见性别困境、参与到反性别歧视的具体实践中,远比纠结是否需要接受女性主义者的title来得重要。

不是非得看很多专业书籍、掌握很多理论与专有名词、也无需冠上“女性主义者”的名头,才能教会我们尊重女性、理解女性。

相信大多数男孩子都曾看见并共情过自己操劳的母亲,可为什么长大后却选择成为压迫母亲的那类男人呢?

我想这个问题也得交由男性自己去回答?

如果能找到答案,“男性究竟是敌是友”的问题或许也能不证自明了。

【性别迷思】,下期再见

与【第一人称她】永不失联:

Newsletter订阅链接:https://substack.com/@shecho(需科学/上网)

Medium主页链接: https://medium.com/@SHEcho.2025(需科学/上网)

微信公众号/知乎/小红书:搜索“第一人称她”

联系邮箱:shecho2025@126.com / shirleyhwang@proton.me(欢迎投稿来信及合作洽谈)